|

VESCOVI DI AGRIGENTO E VISITE PASTORALI A RAVANUSA Primo Vescovo di Agrigento fu S. LIBERTINO, martire del I-II sec. Il cristianesimo nella diocesi, però, si diffuse nel terzo sec. col vescovo S. GREGORIO I e più ampiamente nei secoli successivi con S. POTAMIONE (570) e S. GREGORIO II (591-630). Quest’ultimo utilizzò il Tempio della Concordia come chiesa cristiana e costruì nella Valle dei Templi la prima cattedrale, i cui ruderi sono stati rinvenuti nell’area di Villa Atena. Non conosciamo l’epoca precisa di penetrazione del cristianesimo nelle contrade di Ravanusa, quali Grada, Cianciaramito, Poggiorotondo e Bartolo, ove tuttora affiorano resti di necropoli paleocristiane sub divo e sono state rinvenute lucerne con la lepre e il monogramma XP, perché malgrado le nostre sollecitazioni attraverso la stampa locale, non vi è stato condotto un apposito studio. Gli interventi non sono andati al di là di alcune sporadiche visite di archeologi. E’ probabile che il berbero casal Ravanusa sia stato visitato dal vescovo S.GERLANDO (1088-1100), conterraneo e amico del Conte Ruggero, debellatore dei saraceni, che per il noto miracolo dell’acqua eresse, a valle del nostro paese, un tempio a “Nostra Donna di Ravanusa”. Attigui al nostro territorio sono peraltro i tre casali, tra Naro e Licata, di Borginissimo, Rachaliob e Rasgaden, donati dallo sconfitto emiro Camut all’Arcivescovo di Palermo, donazione confermata da un Diploma di Ruggero del 1141. Quanto al nostro casale, da un elenco dei censi redatto prima del 1177, risulta una “Chiesa di S. Maria de Ravenosa” beneficiaria di alcune libbre di incenso e da altro coevo documento che nel 1308-10 un presbitero Biagio pagava le decime di tarì 16 e grana 2 per sè e per la “Ecclesia S. Marie de Ravanosa”. La vicenda di Ruggero viene pure confermata dai toponimi “Cammuto” e “Borginissimo”, feudi vicini a Ravanusa. GUALTIERO (1128-1142). Partecipò alla incoronazione di Ruggero II nel 1129 a Palermo e alla consacrazione della cappella Palatina nel 1140. Costruì a proprie spese la torre attigua alla cattedrale per difendere la città dai musulmani ribelli, che avevano ripreso un certo sopravvento, anche in altri feudi e casali, come il nostro. GENTILE (1154-1171). Cancelliere del re di Ungheria, ne fu ambasciatore alla corte normanna di Palermo. Comprò dai saraceni molti casali, tra cui casal Rivinusa e casal Giardinelli nel feudo di Canicattì (1). FILIPPO UMBALDI (1328-1348) vendette casal Rivinusa e casal Giardinelli nel 1333 all’arrendatario (appaltatore) dei ben della Chiesa Agrigentina, perché col trasferimento dei saraceni a Lucera erano rimasti spopolati e le decime che vi provenivano si erano assottigliate. (2). DOMENICO XARTH (1452-1471). Concesse ai Canonici di S. Giorgio in Alga la chiesa e il convento S. Maria di Ravanusa, costruiti da G. Andrea De Crescenzo. Delle sacre visite fatte in diocesi, le relazioni agli atti della Curia sono andate smarrite. GIOVANNI OROZCO DE COVARRUVIAS (1594-1606). VINCENZO BONINCONTRO (1607-1622). Compì la visita pastorale nel 1608 nel feudo di Ravanusa proprietà dei baroni Bonanno, ch’era divenuto nobile, cioè abitato. Tale visita a Ravanusa nell’apposito Registro della Curia risulta regolarmente intestata, ma la relazione non vi è allegata. OTTAVIO RODOLFO (1623-1624). FRANCESCO TRAINA (1627- 1651). FERNANDO SANCHEZ DE CUELLAR (1653-1657). FRANCESCO GISULFO (1658-1668). IGNAZIO D’AMICO (1666-1668). SEDE EPISCOPALE VACANTE - Dal 15 dicembre 1668, giorno della morte del Vescovo D’Amico, al l° maggio 1672. GIOVANNI EVERARDO NIDHARD (1671-1672). F.GIUSEPPE CRESPOS DE ESCOBAR (1672-1674). Spagnolo, Inquisitore di Sicilia, fu eletto vescovo della nostra diocesi il 2 maggio 1872. In sede episcopale vacante, la “terra” di Ravanusa, il 20 maggio 1669, ebbe la visita pastorale di Don Calogero Termini, delegato ad hoc dal Capitolo. Arciprete era Don Natale Cammilleri. Dalla relazione risulta che la Matrice, costruita a spese del barone Giacomo Bonanno era intitolata all’omonimo S.Giacomo Maggiore Apostolo, e gli altari al SS. Sacramento, al Crocifisso e a S. Giuseppe. Nella Chiesa di S. Antonio Abate, un altare era dedicato al Crocifisso e l’altro alla Madonna dell’Hodigitria, patrona dei viandanti, il cui culto era allora in auge. Il fatto che in Matrice, un apposito altare fosse dedicato a San Giuseppe ci fa supporre che la chiesa dedicata a tal Santo, già eretta nel 1623, non era allora aperta al culto. Lo fu certamente dal marzo 1690 per come attesta un rogito del notaio A. Altabella, in cui il testatore Leonardo Montana, onde ottenere la guarigione, lasciò un legato di quattro capre e capretti, disponendo l’acquisto di un dipinto dei Santi medici Cosma e Damiano da collocare nella chiesa di S. Giuseppe. GIOVANNI EVBERARDO NIDHARD (1671-1672). FRANCESCO GIUSEPPE CRESPOS DE ESCOBAR (1672-1674). Spagnolo, Inquisitore di Sicilia, e poi Vescovo di Agrigento. Le visite sue pastorali in diocesi, non sono purtroppo elencate al completo nella “Giuliana” dell’ASDA 1904, curata dall’archivista V. Gaglio-Sciascia. FRANCESCO MARIA RINI (1676-1696). Nel 1674 fu Vescovo di Siracusa, trasferito nel 1676 ad Agrigento, ove tenne il sinodo, restaurò la cattedrale e compì la visita pastorale in tutta la diocesi. Il 28 dicembre 1677 visitò la nostra Matrice San Giacomo, retta dal’arc. Don Diego Costanza, e la chiesa di S, Antonio Abate. Il giorno dopo, 29 dicembre, la chiesa “Santa Maria di Ravanusa, che una volta era dei Canonici di S. Giorgio in Alga” e gli altari dell’Assunta, di S, Vito Martire, del Crocifisso, di S.Biagio e di S.Antonio da Padova. La chiesa del Convento conserva ancora il nome delle origini, trascritto nel “Censuum Indiculus” del 1170 e in “Rationes Decimarum” del 1308-10. FRANCESCO RAMIREZ (1697-1715). Tenne il sinodo diocesano nel 1703, fondò il collegio dei Santi Agostino e Tommaso annesso al Seminario. Effettuò le visite pastorali in diocesi che non figurano tuttavia nella “Giuliana 1904”. ANSELMO LA PEGNA (1723-1729). LORENZO GIOENI E CORDONA (1730-1754). Consentì la costruzione del molo di Porto Empedocle con i grandi conci del tempio di Giove. A Ravanusa. compì tre visite pastorali Dal 22 al 26 gennaio 1734, visitò la Matrice, essendo arciprete Don Stefano Costanza, la Cappella del Patrono S. Vito, nella Chiesa dei Padri OFM, succeduti ai Canonici di S. Giorgio, la Chiesa della Madonna del “Fico”, distinta da quella del Convento, ossia “S. Maria di Ravanusa” e quella di S. Antonio Abate. La seconda visita del 12 maggio 1749, compiuta dal Vic.Gen. delegato, riguardò la Matrice, con altari Maggiore, Crocifisso, S.Rosalia e di S.Barbara (Patrona dei minatori, allora numerosi nelle vicine zolfare di Sommatino e Suor Marchesa). Furono visitate, altresì, la Chiesa “Madonna del Fico”, la Cappella di S. Vito nella chiesa dei Frati Minori, le Chiese di S. Giuseppe e del Purgatorio, menzionate per la prima volta nelle relazioni di tali visite. Nessun cenno dell’altare S. Giuseppe in Matrice in questa e nelle successive visite. La terza visita a Ravanusa fatta personalmente dal Vescovo Gioeni, il 22 novembre 1751, nella Matrice rilevò un nuovo altare dedicato a S. Eligio, patrono degli orafi e anche dei maniscalchi, necessari allora ai tanti animali da soma nella nostra “terra”. Nella relazione di visita sono elencate la Cappella di S. Vito della Chiesa dei Francescani, la Chiesa Madonna del Fico, S.Antonio Abate, Purgatorio e S.Michele, menzionata per la prima volta. La chiesa S.Vincenzo Ferreri di Monterosso del Marchese Benenati fu visitata il 27 novembre dal delegato Rev. A.Cavaleri, divenuto poi Vescovo di Agrigento. ANDREA LUCCHESI PALLI (1755-1768). Visitò le. Chiese della “terra” di Ravanusa nel Luglio 1757, dando disposizioni sul culto nelle chiese e sul comportamento del clero. ANTONIO LANZA (1769-1775). Visitò Ravanusa l’undici Ottobre 1771, pubblicando l’Editto del nove Ottobre, che obbligava tutti i fedeli di detta terra a consegnare sotto pena di scomunica, entro quindici giorni le scritture su rendite delle chiese, ove ne fossero in possesso e a rivelare comunque se ne erano a conoscenza, i nomi dei detentori di scritture, fogli volanti e ogni altro appartenente alle medesime chiese. Che versavano in povertà, non potendo gli amministratori per la detta carenza riscuotere le rendite dei legati. Diroccate erano le chiese S. Antonio e Madonna del Fico, le altre necessitavano di restauri e manutenzione. Il clero contava undici sacerdoti e quattro chierici. Arciprete era D. Nicolò Lentini, D. Santo Violella “Commissario della Bolla crociata”, D. Raimondo Stagnitto Responsabile della R. Monarchia o Legazia Apostolica, D. Giuseppe Ministeri mastro notaro di monarchia, D. Giuseppe Musso notaro delle Chiese e D. Giuseppe Nicastro amministratore del S. Uffizio. ANTONIO COLONNA E BRANCIFORTE (1776-1786). Per la visita pastorale a Ravanusa del 20 giugno 1779, delegò due canonici del Capitolo. Dalla loro relazione risulta che furono predisposti gli inventari delle chiese Purgatorio, S. Antonio (restaurata), S. Giuseppe, S. Michele e Madonna del Fico (restaurata) e della Matrice. Di quest’ultima si menzionano tre nuovi altari dedicati alla Madonna del Lume, alla Madonna del Rosario e a S. Francesco di Paola. ANTONIO CAVALERI (1788-1792). SAVERIO GRANATA (1795-1817). Visitò le solite chiese di Ravanusa nel giugno 1796, annotando per Purgatorio e Madonna del Fico: “in fabbrica” e provvedendo all’affissione alla porta della Matrice, del reiterato Editto del Vescovo Mons. Lanza del 1771. Visitò anche la Chiesa “Maria delle Grazie” di Bifara Territorio di Campobello. Ai verbali di visita è allegata la nota dell’arc. Pompeo Corso sul numero delle anime: 5.850, sulle rendite dell’arcipretura (once 40 da parte del Patrono e once 18 per frutti di stola) e l’elenco dei tredici preti, tra cui e il Vic. For. Don A. Aronica, il diacono D. F. Gallo e sette chierici. Un’altra sua visita ebbe luogo il 26 settembre 1804, rinnovando il precedente editto. Che faceva obbligo ai procuratori e fidecommessi della terra di Ravanusa entro le 24 ore di presentare i conti delle loro amministrazioni e a tutti “i sacerdoti, chierici, maestri di scola, predicatori, beneficiari e curati le loro lettere patenti e indulti per essere riconosciuti”. I “confessori regolari e secolari e i sacerdoti della medesima terra” venivano sospesi dal confessare e dal celebrare Messa fintanto che, presentandosi ai visitatori generali e ai delegati maestri di cerimonie, non fossero riconosciuti idonei per il sacramento della penitenza e per il cerimoniale della S. Messa”. Furono pure visitati gli oratori privati in casa di don Marco Miccichè e del dott. D.Giuseppe Gallo. Il 25 settembre il Vescovo Granata nella chiesa di Bifara amministrò cresima ai residenti nel casale. I Sacerdoti di Ravanusa in elenco sono dieci, tra cui l’arc. P. Corso, D. Giovanni Gallo, notaro delle Chiese e D. A. Aronica, beneficiale del Purgatorio e i chierici otto. Le anime della parrocchia dichiarate dall’arciprete: 6.264, in lieve aumento dalla precedente visita, e le rendite oz. 40 del Patrono Bonanno per congrua e oz. 101,23 dell’Università di Ravanusa per spese di culto, riparazioni, emolumenti per due Cappellani, due sacristi e un organista. BALDASSARE LEONE (1818-1820). La visita pastorale a Ravanusa, dal 20 al 21 giugno 1820 fu compìuta a mezzo delegati. Arciprete era Don P. Corso, Vic. For. D. Gandolfo Gallo. Fedeli n. 5820. Le chiese visitate le medesime. La “Madonna del Fico” era “in fabbrica”. Fu visitata pure la Chiesa di Gibbesi, nel feudo dei Sillitti. PIETRO MARIA D’AGOSTINO (1823-1835). IGNAZIO MONTEMAGNO (1837-1839). Conventuale, ritenne ampia la diocesi agrigentina e ne richiese lo smembramento. Compì la visita pastorale a Ravanusa dal 23 al 31 luglio 1838, mentre l’arcipretura era vacante per la morte di don P. Corso e le funzioni di economo erano affidate a don Antonio Di Prima. Morì durante una visita pastorale, in S. Maria del Bosco (Bisacquino-PA). DOMENICO M. LO JACONO (1844-1860). SEDE EPISCOPALE VACANTE (1860-1872): a causa di eventi politici avversi alla Chiesa. DOMENICO TURANO (1872-1885). GAETANO BLANDINI (1885-1898). BARTOLOMEO M. LAGUMINA (1899-1931). GIOVANNI BATTISTA PERUZZO (1932-1963). Passionista, eccellente predicatore, fu un Vescovo agguerrito nel difendere la Chiesa e le Organizzazioni cattoliche dall’egemonia dittatoriale. Assai solerte nelle visite pastorali, volle la diffusione capillare dell’A.C. e l’incremento del numero di parrocchie nella diocesi. Nei duri anni della guerra e nel periodo postbellico venne incontro a tutta la gente affamata e in miseria economica, mercè le sue ascendenze diplomatiche con gli Alleati USA, funzionari ERP, Uomini di Governo e Politici d’ogni colore. Ottenne dalla S. Sede tre Vescovi Ausiliari: Mons. V. Jacono dal 1950 al 1954; Mons. F. Fasola dal 1954 al 1960 e Mons. C. Laurcella dal 1960 al 1963. Effettuò ben sei visite pastorali in tutti i Comuni della diocesi. Delle visite effettuate e Ravanusa nel 1934 e nel 1937 (arc. Sorrento), e nel 1942, 1948 e 1955 (arc. Burgio), mancano i relativi fascicoli. In Curia è reperibile solo il fascicolo della visita fatta dal suo Delegato Mons. Fasola, dal 16 al 20 dicembre 1959, in Matrice e nelle altre tre parrocchie, le cui relazioni plaudono all’attività edilizia svolta dai parroci D’Antona e Savarino, per le chiese S. Croce e Madonna di Fatima e dall’Arc Traina per le scuole materna ed elementare nell’Istituto S. Angela Merici e dal Parr. P. Carlino di S. Michele, con l’augurio di abbinarvi l’attività pastorale “per la costruzione spirituale efficiente e metodica” delle anime. GIUSEPPE PETRALIA (1963-1980). Maestro spirituale al S. Lucia di Palermo, fu assai colto in lettere e fine poeta. Nei momenti di calamità, frana di Agrigento e terremoto del Belice, fu vicino ai figli del popolo più derelitti. Tenne la prima sessione del sinodo diocesano 1979-1981. A Ravanusa effettuò la visita pastorale il 12 maggio 1967. Morì a Palermo il 7 luglio 2000 ed è sepolto nella cattedrale di Agrigento. LUIGI BOMMARITO (1980-1988). Nel 1976 fu Vescovo di Vannida e Ausiliare di Agrigento. Quivi portò a compimento il sinodo diocesano aperto dal Vescovo Petralia. Il suo ministero, sempre conforme ai dettami del Vaticano II, fu espletato con ampio spirito umanitario. Nelle visite pastorali oltre al culto liturgico, agli arredi sacri, alle organizzazioni ecclesiali, seppe infondere a sacerdoti e fedeli, un sano ottimismo, radicato nella Divina Provvidenza, portandosi anche a domicilio degli infermi. A Ravanusa, la sua S.Visita pastorale, dal 16 al 23 novembre 1985, incluse pure l’incontro con le scolaresche e il personale delle scuole, pure private. Fu grave la perdita della nostra diocesi, il 1° giugno 1988, con il suo trasferimento all’arcivescovado di Catania. Oggi, per sua scelta vive da pensionato, sempre alacre, presso i suoi a Palermo. CARMELO FERRARO (1988-2008). Vescovo di Patti dal 30 marzo 1978, venne assegnato alla sede di Agrigento il 3 novembre 1988, ove ha portato un nuovo soffio di alta spiritualità, suffragata da intensa e continua preghiera, e insieme uno spiraglio per la soluzione delle problematiche sociali, pure dei singoli fedeli. Pastore insonne e vigile, il 9 maggio 1993 ci ha donato la visita di Papa Giovanni Paolo II, il cui grido, accanto alla “grande Croce che è stata piantata nella pianura sotto i templi…, come guida spirituale e padre affettuoso” - mi piace ripetere le parole del carissimo amico Mons. Lucio Li Gregni-, contro la mafia caina, risuona ancora nella Valle agrigentina e nel mondo intero. Il medesimo Santo Padre, il 2 dicembre 2000 gli ha conferito la nomina di Arcivescovo Metropolita delle sedi suffraganee di Caltanissetta e Piazza Armerina. Di Mons. Ferraro sappiamo, della sua visita pastorale a S. Famiglia, occasione meravigliosa di crescita cristiana di quella vasta comunità parrocchiale. Un’analoga crescita è avvenuta nella successiva sua visita in Matrice, grazie pure alla fervida fase preparatoria a cura del Consiglio parrocchiale e delle Aggregazioni ecclesiali laicali, saggiamente guidati dall’Arc. Don Casola. FRANCESCO MONTENEGRO (2008 e continua). Nativo di Messina, è stato ordinato sacerdote l’8 agosto 1988 nelle stessa città. Dal 1971 al 1988 fu scelto come segretario particolare dagli Arcivescovi Fasola e Cannavò. Dal 1988 al 1998 parroco di S. Clemente Di Messina e Direttore regionale della Caritas. Nel 1998 gli è stata conferita la nomina di Prelato d’Onore di S.Santità e di Canonico della Cattedrale. Il 18 marzo 2000 è stato nominato vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela e il 29 aprile del suddetto anno consacrato vescovo. Il 25 febbraio 2008 è nominato Arcivescovo Metropolitano di Agrigento e nel successivo mese di maggio Presidente della Caritas italiana. Attivissimo segue da vicino la vita pastorale dei sacerdoti, parroci e fedeli dell’Arcidiocesi, rinunziando con umiltà a pompe e cerimoniali di spettanza. Più volte è stato gradito ospite della Matrice di Ravanusa, in occasione del funerale al rev. D. Savarino e degli incontri del Lunedì nei cortili istituiti dall’arc. Casola, ove ha preferito sedere accanto agli altri come un comune fedele. _____________________ (1) Paolo Collura, Le più antiche carte dell’Archivio Capitolare di Agrigento, Palermo 1961, pp. 60-61, citato da D. De Gregorio, La Chiesa Agrigentina. Notizie Storiche, Vol. I Agrigento 1996, p. 134. (2) D. De Gregorio, La Chiesa Agrig….o.c. p. 214.

FERDINANDO LAURICELLA PRIMO STORICO DI RAVANUSA Al nostro concittadino F. Lauricella spetta tale merito - Tombe e dimore rupestri sul M. Saraceno e dintorni – I Sicani, Ibla la loro città? -

1 - Il Dottor Ferdinando Lauricella (Ravanusa 14.12.1822 – 17.01.1900) fu tra i primi a pubblicare la storia della nostra città, dal titolo “Ricerche storiche sull’origine di Ravanusa e sui Baroni che governarono questo paese (Stamperia Provinciale Commerciale di Salvatore Montes, Girgenti 1890). Pur senza riferimento a scavi archeologici, il suo contributo resta di notevole importanza, per la descrizione del territorio ravanusano di fine Ottocento, ancora non sovvertito dall’odierna agricoltura e dei reperti rinvenuti da privati: anelli di bronzo e in oro, statuette in terracotta, vasi fittili acromi, in ceramica, figurati, taluni con scritte greche, e di una iscrizione lapidaria, rinvenuta verso la metà del XXII, restituitaci con una sua nota manoscritta, su un esemplare del predetto volume. Altre iscrizioni non poté recuperare, “perché spezzate dai villani, che non ne avevano capito il valore”. Figlio del notaio Luigi Lauricella, nacque ed abitò “nella strada del Tàxharo” (tàscia vale tassa, Tàsciaro, Collettore delle imposte), nel tratto iniziale della via Principale della cittadina. Laureato in medicina nel 1845, specializzato nel 1869 in chirurgia, esercitò con dedizione la professione di medico, liberando nel febbraio 1871, il paese, assieme al medico condotto Paolo Spiteri dall’epidemia di scarlattina. Curò, altresì, una ricerca su “Il Latte in rapporto all’igiene e alla terapeutica”, che pubblicò nel 1899. Sposò Maria Munna, di Sommatino (CL), da cui ebbe dieci figli. Di ideali mazziniani, partecipò alla vita politica locale tra le fila dei liberali, espletando pure la carica di Sindaco di Ravanusa, dopo l’Unità d’Italia, dal 1865 al 1866. Nell’attività amministrativa, s’interessò precipuamente della rete viaria esterna al paese, del fitto di locali per le scuole elementari, anche serali, degli emolumenti per i maestri, maestre e della costruzione del nostro Cimitero. Si spense la sera del 17 gennaio 1900 nella sua abitazione “posta in Via Vittorio Emanuele”, poi “Corso Della Repubblica” (1). Nel descrivere il Monte Saraceno, il Nostro accenna alle numerose grotte (Erèe) sulle colline vicine, nelle contrade Portella, Bizzoli, Cascina, Scaletta sull’antica strada di Licata (più propriamente “Scaliddra”, da “scalizo”, terreno idoneo alla sarchiatura) e Cirruto, “anco a più piani soprastanti, disposti a chiocciola” e sul medesimo monte. Questo è alto m. 338 (da correggere con m.396), rimane isolato da tre lati e risulta accessibile solo dalla parte esposta a mezzodì. Con i reiterati lavori, dall’immediato secondo dopoguerra ad oggi, di rete viaria e correlati svincoli, nel territorio ravanusano, da parte di privati, del Comune, dell’ESA, della Provincia, dal Consorzio Bonifica Salso e dell’ANAS, molte grotte della “Scaliddra” sono andate distrutte. Nelle contrade Magiaricotta, Li Chianti, Cianciaramito, Poggiorotondo (2) e Grada (Krata, cresta di collina), fortunosamente altre sono scampate alla nequizia del tempo e degli umani. Andrebbero salvaguardate e studiate attentamente, del pari a quelle che si trovano nel nostro abitato, in via Poggio, in via Grotta, all’incrocio tra via Ibla e via Olimpia e nell’ex cava sopra via Menadi, nota per la triste vicenda di “Masi pupu”, eroe della prima guerra mondiale, che dilapidati tutti i suoi beni, quivi finì in miseria, trucidato da ignoti, per rapina o per fatti di donne. Alcune dell’abitato sono comunicanti con gallerie e cunicoli delle ex Miniere vicine. Drasi (da drao, servo, monte dei servi), che fu teatro delle lotte servili, purtroppo per l’estrazione di pietrisco è stata decapitata, e le sue grotte sparite nel nulla. Ebbe migliore sorte Muculufa, ove la missione R. Ross Holloway pervenne alla scoperta, nel periodo castellucciano del vasaio e pittore “Maestro di Muculufa”. Mons. A. Noto, sollecitata più volte a vuoto la Soprintendenza, non disponibile di mezzi nel settore, redasse uno studio in proprio, corredato da dati e foto, sulle grotte di contrada Fiumarella, Bartolo-Monterosso e M. Saraceno (3). Nel sopralluogo esplorativo di quest’ultimo, gli fui accanto e qui tengo a precisare che i cunicoli a cui allora accennavo – per come Egli riferisce - partono dalla grotta cosiddetta “della sentinella”, (esplorata negli anni cinquanta, prima che franasse, dall’Ing. Lillo Burgio, alias Primommu e amici del bar omonimo), e però transitano nell’ex fondo Eredi Francesco Vitello. Lì furono esplorati, negli anni sessanta, per una trentina di metri, da alcuni amatori. Accedendovi da un pozzetto scoperto casualmente, vi rinvennero frammenti vascolari di V secolo. Sospesero, però, presto i lavori per paura di una frana, giacché i cunicoli non erano stati protetti dall’apposita armatura. Oltre alle dette descrizioni, il Nostro discetta sull’origine filologica del nome di Monte Saraceno, che a suo dire deriverebbe dalle “Ere, Errie, Erèe” luoghi di riparo all’uomo, come Era-clea, Er-besso, Er-bita, ritenute, quando il popolo non parlava più il greco, abitacolo dei Saraceni. Interessa di più invece, il quadro da lui abbozzato del Monte, per come appariva un secolo fa. Sui suoi declivi affioravano, a testimonianza di una città antica, “vestigia di mura, avanzi di cisterne e pubblici bagni, …rottami di vasi siculo-greci che si vedono ad ogni passo e un infinito numero di tombe nei dintorni e nel raggio di due chilometri”. Gli odierni scavi hanno pienamente confermato quanto descritto dal Lauricella, ove si eccettuino i bagni pubblici, assenti di certo nel terrazzo inferiore, abitato solo nel V secolo, che non palesa tracce di canalizzazione di acque reflue né di cisterne, bensì solo vasti depositi di orci figulini, esclusive riserve idriche. Tale città, a dire del nostro storico, fu fondata dai Sicani, provenienti dalla Spagna. I quali costruivano le città sui monti per difendersi dai ladroni, e secondo Filisto e Diodoro Sicolo, si insediarono al tempo di Re Cocalo nella Sicilia occidentale, fuggendo dal territorio etneo, atterriti dalle fiamme e dalle eruzioni del vulcano. A Cocalo è legata la saga di Minosse. Quanto al nome della predetta città, il nostro storico senza palesare insicurezze, indica quello di Ibla, adducendo testi di autori antichi. Nel libro V di Periegesis, Pausania scrive che i Sicani chiamarono Ibla le città da loro fondate, in omaggio alla dea Cibele o Ibèla. Nel libro VI de La Guerra del Peloponneso, Tucidide è dello stesso avviso. Stefano Bizantino, invece, sostiene che si chiamasse Ibla perché fondata dal re Iblone. Il Lauricella dissente, perché il menzionato fu un “siculo”, venuto nel territorio isolano occidentale, molto tempo dopo i Sicani e quando le città Ibla esistevano da un pezzo, aggiungendo con una punta di ironia il fatto che si imputasse a quel re il solo mestiere di “fondatore di città”, per il considerevole numero di esse, indebitamente attribuitegli. 2. – I presunti ruderi di un teatro greco – Anfore e statuette – Salvata un’ iscrizione lapidaria – Coloni greci paurosi del mare e graffiti elimi a M. Saraceno - Seguendo la descrizione del M. Saraceno del Lauricella, a sud-est dell’ex fondo del prete (Giuseppe) Testasecca (ora proprietà della Signora Lina Portelli ved. Lauricella) si nota “un piano in pietra calcarea, consimile ad un pavimento e a nord di esso un taglio perpendicolare della pietra in linea retta est-ovest. Detto taglio misura tre metri dal lato orientale ed è collegato ad una scala di pietra, nella quale si ascende con tre gradini, larga 50 centimetri, che va da nord a sud, …e una seconda scala…con cinque gradini: indi la linea si interrompe per due metri circa, e poi segue per altri tre metri”. Nel surriferito pianoro, il Nostro individuava i ruderi di un tempio, di un foro o di un teatro. Io permango dell’avviso che si tratti invece di resti di una cava, ad uso della polis vicina, nel periodo timoleonteo, e anche in epoca antecedente. L’ipotesi dell’edificio scenico rimane, tuttavia, suggestiva. Non suffragata da documento o scavo alcuno. Il sito, attagliato ad un teatro greco, pari a quello di Eraclea Minoa, è arroccato su un dirupo, cui fa da sfondo un immenso e splendido panorama. Nell’azzurro del cielo che copre la splendida valle dell’Imera inferiore, vedi stagliarsi isolati i rilievi montuosi di Suor Marchesa e Muculufa. Drasi ora purtroppo vi appare decapitata. Adamesteau ritenne detta zona esclusivamente sacra e la presunta edicola funeraria lì rinvenuta dal Mingazzini, parte di un tempio. Ciò avvalora l’ipotesi del teatro. Alcuni blocchi sagomati reimpiegati nella vicina “torretta A”, potrebbero appartenere allo skenè, mentre il blocco con le due colonne angolari di tre quarti e i quattro rocchi di colonne doriche con fascia rossa annodata, hanno collocazione più logica in un parascenio, anziché in un edificio funerario entro la polis (4). Lo scavo in loco, comunque, chiarirà ogni residuo dubbio. Si badi, però, che i ruderi della polis sul Saraceno hanno subito una secolare trafila di spoliazioni. Ben poco così è rimasto di monumentale dell’antica città. Lo ha evidenziato un trentennio di scavi e ritengo che, in futuro non avremo altre sorprese. Tutto ciò che affiorava sul Monte di materiali edili è stato sottratto. Solo le fondazioni interrate degli edifici, costando fatica estrarle, sono rimaste. Il primo fu Timoleonte a utilizzare i conci della polis distrutta dai cartaginesi per ricostruirne una meno estesa, ma meglio protetta da mura e torri. Lo seguì Ruggero il Normanno, costruendo con i ruderi ellenici, in basso del paese, il tempio alla Madonna di Ravanusa per grazia ricevuta. Altra volta aveva adoperato, a Catania i conci dell’antico teatro greco, demolendolo totalmente per edificarne la cattedrale. Facilitato dai ricchi depositi di ruderi, presenti in tutta l’Italia meridionale (Magna Grecia), eresse le innumerevoli chiese, che dedicava al SS. Salvatore, alla Vergine o ai Santi dopo ogni sua vittoria sui Saraceni. A Mistretta (ME) esiste una chiesa da lui, secondo la tradizione locale, fatta costruire nel 1089 e dedicata a S. Maria di Ravanusa. A “Maria SS. di Ravanusa” è intitolata un’altra chiesa, sita in via Ravanusa a S. Giovanni La Punta (CT), che ne custodisce l’icona in pietra lavica del XV. Pare che tale chiesa sia sorta su una più antica. Papa Barberini, dipoi, a Roma razziò i monumenti antichi per costruirne palazzi di famiglia. Ferramolino fece lo stesso, lungo il Salso Imera e la fascia costiera isolana, ma per pubblica utilità, nel riparare i castelli e nel costruire le torri a difesa dalle incursioni piratesche. Il De Crescenzo nel feudo Ravanusa costruì in pari modo il fondaco-ristoro e il convento con annessa chiesa, affidata prima dei Francescani, ai Canonici di S. Giorgio in Alga. D. Giacomo Bonanno non fu da meno nell’utilizzare materiali archeologici, costruendo le prime 85 case e le prime tre chiese nella “Terra” di Ravanusa, da lui fondata. Si osservino i muri esterni della Matrice, eretta dal barone D. Giacomo “a totali sue spese”. Di manodopera!!! I grossi conci alla base e i frammenti di cornici e di fregi nei due campanili evidenziano una costante disuguaglianza e una sicura loro provenienza dalla polis sul Saraceno. Così sarà per le chiese S.Antonio (ora trattoria “La Corrida”) e S. Giuseppe, se ad hoc esplorate. Nulla possiamo dire della chiesa Purgatorio, demolita negli anni Settanta per far luogo ad una inutile piazzetta. Qualcuno sa, però, e tace del luogo ove ne furono scaricati i materiali di risulta. In Corso della Repubblica, l’immobile dell’ex “Arena Parisi” e del Circolo “Dante”, che fu sede della Ravanusae Universitas ed abitazione, al piano nobile, dei baroni Bonanno (loro fissa dimora era nel Castello di Canicattì), ha mura con conci sagomati e fregi. I vespai a pavimento di detti locali sono, altresì, ripieni dei predetti materiali. I palazzi, infine, del tardo Ottocento dei Sillitti, La Lomia e Curti-Vella (questo fu sede di una ricca collezione di vasi archeologici e dipinti di scuola antonelliana), ebbero basamenti e portali, prelevati dai ruderi di M. Saraceno. Persino le chiese di campagna, come S. Vicenzo Ferreri in contrada Monterosso, subirono la medesima contaminazione archeologica. Ma oltre alla descrizione dei luoghi, lo storico Lauricella ci elencò i manufatti allora rinvenuti a Saraceno: “i famosi vasi dipinti, le anfore lacrimatorie”, le lucerne, le urne cinerarie, le statuette in argilla, le iscrizioni e le monete. Sulle molte statuette raccolte, osserva che sono consimili a quelle di Camerina e rappresentano figure femminili, con testa ornata da calathus o anche senza di esso, con velo (himation) cadente sul dorso e sulla tunica (chitone), a manica corta fino ai piedi, sempre nudi. Nella mano sinistra o con ambedue le mani e sul seno, tengono un porcellino lattante. Tali statuette del tipo korai furono diffuse in Sicilia come doni votivi, a partire dal 530 a.C. Altra testimonianza del nostro autore sui reperti di M. Saraceno, l’ho reperita, in alcune note inedite, trascritte di suo pugno, su un esemplare della sua Storia di Ravanusa. Era stato ereditato da un suo parente, che me lo cedette in prestito, negli anni sessanta per dattiloscriverlo. Ebbe la ventura nel allora l’intero volumetto ottenuto non disgiunto dalle dette note manoscritte. A Ravanusa, allora non esistevano fotocopiatrici e del libro di F. Lauricella c’era solo qualche residua copia. Fui fortunato ad imbattermi in quella copia con note inedite. Anche il prof. Antonino Musso ne aveva tratto, come seppi appresso, dalla suddetta copia chiosata a mano, un dattiloscritto. E’ custodito dalla sua vedova Sig.ra Ins. Adele Testasecca, che mi ha consentito di fotocopiarlo. A tali dattiloscritti si riferiscono le citazioni che seguono. In una delle summenzionate note, lo storico Lauricella descrive “l’immagine in terracotta di una divinità seduta” e di “un satiro avente una lunga barba, colle orecchie grandi erette a modo delle scimmie, posto in ginocchio d’una donna diritta, che cerca di copulare” (dattil. Aronica, p. 6 e dattil. Musso, p. 9). In ordine all’erotismo della nostra polis, sono di immensa bellezza e insieme di somma oscenità, del pari a taluni dipinti e monili pompeiani, alcune scene sui sarcofagi, rinvenuti dalla Prof. Anna Calderone, nella necropoli di Via Olimpia, del V secolo, utilizzata pure dagli Xenoi, ossia dalle truppe mercenarie. Relativamente ai satiri, un frammento di gorgoneion (Rav. 20034), proveniente da M. Saraceno, che intero doveva misurare circa cm 80 di altezza rivela la stessa matrice dei Sileni di Gela e di Siracusa,. In ordine alle iscrizioni, il Nostro dice che ne sono state trovate alcune lapidarie, spezzate, però, dai villani, che non ne capirono il valore. Verso la metà del secolo se ne rivenne una in greco, della quale possedeva “una copia, che per essere frusta, non si è potuta interpretare”. Detta iscrizione non fu, perciò, pubblicata, ma figura tra le surriferite note manoscritte inedite. La riporto dal dattil. Aronica (a p. 5 ) e Musso (a p. 9): “…KIOEALA …III…SEI / ATAIKAI…HEMIKIENE…/ NIEAI.. SXRHTES”. Potrebbe essere così letta. “ KIO EALA III…SEI / ATA KAI HEMI KIENE…/ NIEAI…(E)S XRETES” e tradotta: “A Chio raccolsi tre vittorie per Te (o stipai tre donari (vasi, statue?) per Te) /Ad Ate dedico per sollecitare / il (mio) ritorno verso Creta”. L’inedita iscrizione, pur frammentaria, costituisce un tassello importante per chi ama, senza formalismi, la storia del nostro paese. Dovette appartenere alla base di un donario (di statua?), con cui l’ignoto colono (un ecista della “polis”, Sacono o Millo?) intendeva propiziarsi la dea Ate, per il suo proprio ritorno a Creta. Il viaggio via mare per i greci, con le fragili e lente imbarcazioni di allora costituiva un enorme rischio, ben descritto dall’Odissea. Nei “Lirici greci” pure, si mettono in rilievo con toccante maestria le peripezie e i patemi d’animo dei naufraghi. Alceo così invoca i Dioscuri: “..Correte su rapidi cavalli. / A voi è facile salvare i naviganti / da pietosa morte, saltando da lontano / sull’alto delle navi folte di rematori…” (5). Archiloco, raffina col naufragio la sua vendetta contro l’amico di un tempo, che gli aveva calpestato il cuore: “Lungamente travolto dai marosi / tu sia sbattuto contro Samidesso, / nudo, di notte, mentre in noi fa quiete. / E spossato, con ansia della riva / tu rimanga a ciglio del frangente” (6). La medesima accanita veemenza vendicativa dei greci è riflessa nei canti popolari siciliani di amore e di sdegno. Il naufragio in cui perse tutti i suoi beni, diviene l’amara fonte di tristezza e di accorato lamento in Teognide: “Ora i miei fertili campi sono d’altri, / né per me trascinano i muli il dente dell’aratro / dal tempo del mio viaggio funesto sopra il mare” (7). Nell’iscrizione lapidaria inedita, trascritta, tuttavia, dal Nostro, il colono della “polis” a Saraceno (ecista?) intende placare la sua atavica paura del mare, con un dono votivo alla divina Afe, Gran Madre cretese, perché lo protegga nel suo ritorno alla natia Creta, per come ottenne a Chio. La quale fu celebre per i vasi figurati su fondo bianco (se ne trovarono pure a M. Saraceno, a detta del nostro storico) (8), per le sculture di Glauco (VII sec. a.C.), le gemme di Dessameno (V sec. a.C.) e per il tempio di Kàtos Fanàs. Nella stipe votiva di esso il suddetto colono poté riporre i suoi doni propiziatori, forse per ottenute vittorie. Appena sottomessa ai Persiani, Chio fomentò l’insurrezione della Ionia e partecipò alla Lega di Delo. Fu, dunque, sede per terra e per mare di battaglie in cui il colono dell’iscrizione poté cogliere le sue “vittorie”. A M. Saraceno, nel 1969, si disse del rinvenimento di una lamina argentea con iscrizione greca, finita a Parigi col giovane emigrato ravanusano, che n’era possessore. Questi non rientrò più in paese. Ebbi modo di leggervi furtivamente due parole, “KAKYRON” e “NAUMAKHIA”, che confermano l’ipotesi, in atto più accreditata, sul nome della nostra “polis”. Mi auguro che non sia andata smarrita e che possa essere resa pubblica da qualche studioso. Contribuirebbe a far luce sulle nostre radici. Quando all’iscrizione tramandataci dal Lauricella con nota amanuense, l’ho riscontrata in parte in un graffito sotto il piede di una kilix del Museo Archeologico di Palermo, esposta nella vetrina di Segesta. A tale iscrizione elima, a forma circolare, “ATAITUKAIEMI” e ad altre similari Massimo Ganci ha dedicato un corposo saggio su una rivista archeologica (9). Vincenzo Tusa la pubblicizzò per primo, e l’utilizzò addirittura come chiave di lettura della lingua elima (10). Riccardo Ambrosiani l’ha, poi, interpretata, rilevandovi residuali forme ittite, come tukka (te) e iemi (dedico), che non alterano però il giusto significato: “ATAI TUKA IEMI”, “Ad Ate te faccio”, ossia, “Dedicato al dio Ate”. Il Ganci analizza, pure, numerosi altri cocci con iscrizioni o simboli elimi, riproducendone le relative foto. Tra essi il graffito “ATKEI”, sotto il piede di una kilix più piccola, reitera in sintesi le principali lettere della dedica precedente: “A(TAI) T(O) K(AI) E(M)I”, “Ad Ate dedico”. Ai reperti elimi di Segesta sono molto affini le iscrizioni vascolari e lapidarie di M. Saraceno, che di seguito riporto: 1. “FAGIADA EMI”, su grande blocco di pietra, a mio avviso, andrebbe letta: “(A)FA- AGIADA EMI”, “Ad Afe sacra dedico”. Il blocco con la sopradetta scritta fu ritagliato da tutti i lati, quando venne riutilizzato per la costruzione della torretta e non è azzardato ritenere, quindi, che l’alfa anteposta alla phi sia stata amputata assieme alla striscia della pietra. Il reperto ora misura cm 52x118x26,5. Nel periodo arcaico Ate, detta Afe o Afaia veniva assimilata alla dea Madre, poi ad Artemide, cui subentrò l’Atena classica. E di Atena, pure elmata, M. Saraceno ha restituito molte statuette fittili. Ad “Afe”, nel 490 a.C. fu dedicato il tempio di Egina e Pausania (2, 30, 3), parlando di esso riferisce che in “Afe” sopravviveva l’antica “Britomarti”, filiazione della “Dea Madre” cretese. 2. “MULO EMI TO SAKONOS / KAI SAKONOS TO MULO EMI” POTREBBE TRADURSI: “a Millo dedica Sàcono / e Sàcono dedica a Millo”. Questa iscrizione bustrofedica e irregolare nelle linee di guida, su altro blocco, appartiene ai formulari votivi, con il nome del dedicante al genitivo. La Manni Piraino ha osservato che Millo è nome sicano. Secondo l’etimologia greca ha significato di “scuro”, quindi “moro” di carnagione. Milo, Comune del catanese, prese nome dal colore della lava. Sacon, presente forse anche a Selinunte, fu pure uno degli ecisti di Himera (11). Probabilmente – aggiungerei - anche della “polis” di M. Saraceno. L’iscrizione lapidaria di VI sec. a. C. del Museo Archeologico di Gela: “…UNAITHO EMI TO A…MA TO EPOPHO ”, - aggiungo- è stata letta: “(K)UNAITHO EMI TO A(GAL)MA TO EPOPHO”, “Io sono il donario di Kunaithos, colui che è saldo in sella”. L’«EMI TO» dei graffiti elimi votivi ha significato di “Dedico” e alla ipotetica a(gal)ma, potrebbe sostituirsi meglio il nome dell’ecista Antifemo: “A(ntipha)ma(i)”, leggendo: “Kunaito dedica ad Antifemo, a colui che sta saldo in sella”. Abbiamo un precedente in altra consimile dedica, graffita sul piede di una coppa del V sec. a. C., scoperta a fine ‘Ottocento in contrada Calvario e custodita dal medesimo Museo di Gela.: “MNASITHALAS ANETHEKE ANTIPHAMOI”, “Mnasithale dedica ad Antifemo”. Essa costituisce l’unica testimonianza epigrafica del culto tributato agli ecisti, tranne che non vi si voglia aggiungere quella di Sacono a Millo, scoperta dal Mingazzini. Il Pace espresse qualche dubbio sull’autenticità di quest’ultimo graffito. Il notaio Giuseppe Navarra lo ritenne un falso, per la “rozza marcatura dei segni non coperti da patina antica e per l’erronea trascrizione di un’epsilon al posto di un’èta” (12). L’uso promiscuo dell’èta e dell’epsisolon, invero, fu consueto nel periodo arcaico, mentre la contestata rozzezza o meno dei segni incisi ha poca rilevanza sulla genuinità del reperto antico, perché attiene spesso al possessore non sempre raffinato nella grafia, più che al vasaio o pittore. Michel Lejeune attribuì i graffiti di Segesta alla fase “italoide”, in cui gli Elimi subirono il predominio dei Lucani e dei Bruzii, secondo Ellanico di Mitilene. Non va, tuttavia dimenticato il loro contatto con le colonie elleniche, dalle quali presero i segni dell’alfabeto greco, per esprimersi graficamente nella propria lingua. Sulla simbologia, altresì, dei loro segni, come la clessidra, l’ascia bipenne, la stella a cinque punte, graffite su alcuni cocci ad uso votivo o sepolcrale (trovati pure sul M.Saraceno), si deve ammettere l’influsso di Creta e dell’Egeo, soprattutto nella fase proto-elima, che vide l’invasione di cui parla Tucidide (VI, 2), della Sicilia occidentale, venuta da Oriente (13). 3. Coloni calcidesi, cretesi ed egineti – Culto delle divinità Ctonie, di Zeus e di Afaia – Anelli con sigilli e monete testimoniate da F. Lauricella - Coloni della polis sul M. Saraceno furono i rodio-cretesi provenienti da Gela e anche calcidesi ed egineti. Le fonti letterarie, gli edifici sacri, Le statuette fittili votive di divinità ctonia e di offerente con il porcellino, raccoltevi da Pirro Marconi nel 1928, appartenevano ad un santuario del VI sec. a.C. Il sacello scoperto nel 1938 da P. Mingazzini dovette essere dedicato ad Afe. Accanto ad esso, dopo l’intevento di D. Adamesteanu, nel 1970, secondo voci pervenutemi, si rinvennero due teste di terracotta in grandezza naturale e frammenti di busto, del tutto simili ai guerrieri sul frontone occidentale del tempio di Egina. Il complesso degli edifici sacri, rilevato dagli archeologi sull’acropoli, poté essere dedicato a Zeus. Una iscrizione dipinta su un’olpe acroma, rinvenuta negli scavi del 1973, era sacrata a “Zeus ezakester ”, “Zeus guaritore”. Gli edifici sacri nell’abitato del terrazzo inferiore, risalenti al periodo dell’espansione agrigentina da metà VI a metà V sec. a.C., erano votati al culto tipicamente cretese delle Divinità Ctonie (14). Diffuso nelle Cicladi, tale culto, gestito in esclusiva da sacerdotesse, privilegiò dapprima la Magna Mater, con un dio itifallico infero, emblema di fertilità. Nel periodo miceneo vi subentrò l’infera vergine Core, pure essa simbolo della vegetazione che rinasce dai propri resti disfatti e rappresentazione efficace dell’unione del regno dei morti con quello dei vivi. La decifrazione delle iscrizioni lineari B in Ata-na Poti-ni-ia (Atena signora, padrona), aggiunse ulteriore note alla sovranità della Dea Madre sullo Stato miceneo e sulle altre polis. Atana da “pòtnia” divenne Athena “poliàs”, signora della città stato. “Athnaa” comparve su una kilix di Oltos (525-500 a. C.) oggi al Museo Naz. di Tarquinia. Fu, infatti, Athena “poliàs” a liberare la polis dalla Gorgone. Per suo volere il mostro fu ucciso da Perseo. Venne, perciò, raffigurata come “Gorgofonos”. A M. Saraceno sono venuti alla luce molti reperti raffiguranti tale divinità. Si osservino il frammento di arula a rilievo, con Perseo che uccide la Medusa (Rav. 22479), la statuetta di Athena Lindia (Rav. 22479), assisa in trono, ornata da tre collane glandiformi, quella di Athena Ergane (Rav. 22480), con elmo ad alto lofos e capelli sul collo e sulle spalle (15) e l’iscrizione lapidaria “ATA”. Di un’altra Athena rinvenuta a Monte Saraceno testimonia indirettamente il nostro F. Lauricella. Egli, invero, descrive diversamente un “anello trovato di recente in bronzo”, posseduto “in Ravanusa dall’Avv. D. Salvatore Attanasio Pagliarello. Questo anello-suggello rappresenta un uomo ritto, con una specie di baschetto sul capo, del quale si vedono gli orli sulla fronte, e coll’infula che dai due lati del collo divergendo si ferma al livello della testa. E’ vestito con lunga tunica rigata per rappresentarne le pieghe, la quale scende fino ai piedi, e pare legata ai fianchi con cordone, nella di cui estremità pendente è assicurata una borsa che sta un poco indietro, e di lato al malleolo diritto. Sembra che portasse avanti la spalla destra una Patèra, o bacino metallico, e nella piegatura del braccio sinistro ha appoggiato un lungo bastone, che in alto si prolunga fino al cranio. A questi caratteri in tale figura, si riconosce un capo dei Sacerdoti” (16) . Nel 1969, ebbi modo di esaminare, prendendone pure un calco, quell’anello del menzionato Avv. Attanasio, ereditato dal nipote, Cav. Totò Attanasio, residente in Via Mazzini. Vi riscontrai una palese incisione di Athena con elmo, lancia e scudo, più che del presunto “Sommo Sacerdote” intravisto dal Lauricella. Il quale, tuttavia, ci ha reso preziosa testimonianza anche su altri anelli trovati a M. Saraceno, “di grande valore artistico ed archeologico”. Uno di essi in oro “fu venduto in Napoli per 1000 lire”. Il nostro Lauricella non dice cosa rappresentasse, potrebbe collegarsi ai due anelli di S. Angelo Muxaro (oro gr 54, 8 castone cm 3,5). Uno ne fu trovato da Paolo Orsi negli scavi del 1932, in una tomba della necropoli della predetta S. Angelo (Camico?), e l’altro da un contadino in contrada monte Castello, che lo cedette, tramite lo stesso Orsi, al Museo Archeologico di Siracusa. Certo il prezzo di mille lire dell’anello di M. Saraceno, venduto ad un antiquario di Napoli è rilevante per quell’epoca. Doveva trattarsi di un anello d’oro massiccio, consimile forse a quelli di S. Angelo M. I predetti anelli riportano incise rispettivamente le figure di un lupo e di una vacca che allatta il vitello e il Bernabò Brea vi scorse “l’eco di una lontana tradizione artistica micenea” risalente al XV sec. a. C., più che di un’orificeria greco-arcaica del VI sec. a. C. (17). Tale attribuzione conferma appieno le ultime risultanze di scavi e studi archeologici dell’Emporio di S. Leone, assai indicativi della colonizzazione e dei commerci mediterranei ante VII sec. a. C. del territorio agrigentino. Nelle note manoscritte, cui accennai prima (p. 8 dattil. Aronica e p.13 dattil. Musso), si fa menzione di “un altro anello-suggello di bronzo rinvenuto di recente nel Saraceno (ch)e si possiede da Gaetano Verso. Esso rappresenta un Ercole con la clava alzata sulla spalla destra e la pelle del leone gettata sul dorso” (18). In ordine alle monete rinvenute sul nostro Monte, il Lauricella, dopo aver premesso che Ibla Major si trovava vicino a Paternò e l’Ibla Megara ad Augusta (avendo in ciò dalla sua parte pure gli archeologi odierni), si affaccenda a dimostrare, riportando autorevoli citazioni da Tucidide (VI, 2), Stefano Bizantino, Cicerone (Lettera ad Attico) e dagli “Itinerari” di Antonino che l’Ibla Minima, Erèa o Melense era posta sul Monte Saraceno. Ma qui non trova più archeologi e storici del suo stesso avviso. Cluverio e Pareti, tra i tanti, la collocano nei pressi di Ragusa, Holm a Chiaramonte Gulfi, Villari a Piazza Armerina e altri a Butera o a Mazzarino (19). “Il sito della terza città d’Ibla, dell’Ibla Minima, dell’Ibla Erèa, deve trovarsi”, – per il nostro storico piuttosto - “nell’ambito del primiero territorio di Girgenti. Ma dove? Lo dice chiaro l’aggiunto Erèa, cioè là, dove sono le Erèe, dove sono le città di grotte, vicino l’Imera, cioè sul monte Saraceno, che dista da questo fiume appena un chilometro, ed ove tuttavia si vedono gli avanzi di una vetusta città, posta giusto l’uso dei Sicani in luoghi forte ed eminente, e si trovano le monete, aventi per iscrizione la parola Ibla, …avendo avuto questa, eziandio, facoltà di coniare monete proprie” (20). Ma nessuna città chiamata Ibla, tranne la “Megala” o “Magna”, figura tra le 60 zecche delle colonie greche in Sicilia. Fondata tardivamente come Assorus, Calacte, Acrae, l’Hybla Magna emise moneta dal 212 fino al 2 a. C. e da allora cessò per sempre le emissioni, come avvenne per tutte le zecche locali agli inizi dell’era volgare. Le monete emesse allora da Hybla Magna di cui riproduco qui in foto due esemplari, hanno le seguenti caratteristiche: 1. D) mm 20. Busto muliebre con modio e himation sul capo. R) Dionisio stante con himation, kantaros, scettro e scritta IBLAS MEGALAS. 2. D) mm. 17. Testa galeata di Athena R) Ape entro corona di alloro. L’Hybla Magna, Magala o Gereatis e meno correttamente Geleatis è ubicata concordemente dagli archeologi a Paternò (21). Le monete rinvenute a M. Saraceno, verso il 1550 a detta del Fazello e a fine Ottocento per testimonianza del nostro storico F. Lauricella, pervennero dall’Hybla Magna di Paternò e non dalla inesistente zecca della polis Kakyron. -------- (1) Notizie Biografiche, a firma del prof. Giovanni Scala, nella ristampa, curata dal Lion Club di Ravanusa, del testo di Ferdinando Lauricella, Ricerche storiche sull’origine di Ravanusa e sui baroni che governarono questo Comune,. (S. Montes, Girgenti 1890), Canicattì 1994; Biografia, a firma del medesimo prof. Scala, nella Ristampa a cura del Lion Club di Ravanusa, del secondo scritto di F. LAURICELLA, Il Latte in rapporto all’igiene e alla terapeutica, (S. Montes Girgenti, 1899), Canicattì 1999. (2) A Poggiorotondo non solo si trovano grotte paleolitiche, bensì cisterne e tombe sub divo scavate su un cucuzzolo roccioso, appartenenti ad una necropoli paleocristiana di IV secolo, già parzialmente distrutta da un’attigua cava. L’ho segnalata da diversi anni con numerosi articoli su “La Vedetta” e su “Lu papanzicu”, all’attenzione dei responsabili per la necessaria e impellente salvaguardia, senza ottenerne interventi di sorta. (3) Il libro uscì postumo a cura del nipote prof. Diego Termini, con il titolo “Origini di Ravanusa” (Ed. Saracene, Ravanusa 1989). (4) Tali reperti sono custoditi nel Museo Archeologico di Palermo (G.E. nn. 97, 98, 99 e 92, 94. Le riproduzioni e i disegni degli stessi sono riportati da P. Mingazzini in M.A.L. XXXVI, 1938 cc. 648-660. (5) Lirici Greci, trad. di S. Quasimodo, Milano 1967, p. 67. (6) Ibidem, p. 165. (7) Ib. p 171. (8) F. LAURICELLA, Ricerche storiche ecc.., Ristampa a cura del Lion Club, cit. p. 7. (9) M. GANCI, Gli Elimi, in “Sicilia Archeologica”, a. VI n. 23, Dic.1973, pp. 7-17. (10) V. TUSA, Frammenti di ceramica incisa con graffiti di Segesta, in “KOKALOS”, a. VI 1960, p. 47. (11) M.T. MANNI PIRAINO, Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo, Palermo 1973, Tav. XXIIII e XXIV nn. 36-37. (12) B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, vol. I Ed. 1949, p. 188; G. NAVARRA, Città sicane e greche nella zona di Gela, Palermo 1964, p. 182. (13) R. AMBROSINI, Italica o anatolica la lingua dei graffiti di Segesta, in “KOKALOS” XIV-XV, Palermo, 1968-69, p. 172; M. LEJEUNE, Note di linguistica italica, in “ Revue des Etudes Latines, Paris 1970, p. 170; e M. GANCI, Gli Elimi. cit., pp.7-17. (14) ANNA CALDERONE, L’abitato, in Greci e indigeni nella valle dell’Himera, Messina 1985, p. 78. (15) Ib. pp. 146, 114 e 115. (16) F.LAURICELLA, Le Ricerche stor. ecc.., Rist. Lion Club, o. c. pp. 9-10. (17) L. BERNABO’ BREA, La Sicilia prima dei Greci, Milano 1966, p. 179. (18) Genitore di Filippo Verso, risiedeva in Via Saffi. Fu autore di uno scritto su “Ravanusa nel ‘900” su “La Trinacria”, Palermo, 1905. (19) L. VILLARI SCIVOLI, Per la storia e la topografia di Ibla Geleate od Erèa, in Arch. Stor., Messina 1965, p. 119 e sgg. (20) F. LAURICELLA, Le Ricerche ecc.., Ristampa , o. c. p. 15 e sgg. (21) E. GABRICI, La monetazione del bronzo nella Sicilia Antica, pp. 99, 141 e 142, Tav. VII, nn. 11 e 12; A. MINI’, Monete di bronzo nella Sicilia Antica, Palermo 1979; TORREMUZZA, XXXXVIII n. 1, 2 e 4. GIOVANNI SILLITTI PODESTA’E I DIPENDENTI MUNICIPALI NEL 1928 Ravanusa nel 1928, secondo dati ufficiali del censimento riferito al 1921, contava 16.999 abitanti. Con l’unità d’Italia, nel 1861 gli abitanti erano 7.867, meno della metà. Agli inizi della fondazione della Ravanusae Universitas da parte del barone Don Giacomo Bonanno, presentarono il primo rivelo, nel 1623, 52 nuclei famigliari (fuochi) pari a 231 abitanti (anime). La popolazione odierna, in base all’ultimo censimento 2001, conta 14.115 unità e tale cifra è, invero, assottigliata dal continuo flusso migratorio verso il Nord, causa la carenza di lavoro in loco. Nella Foto di gruppo del 12.11.1928 del Podestà di Ravanusa e dei dipendenti municipali, qui pubblicata, figurano: da sin .in piedi 1.Verso Filippo Segretario Comunale 2.Galatioto Gerlando Ufficiale Stato Civile 3.Guadagnino Alessandro Impiegato 4.Corso Luigi Guardia campestre 5. Gambino Giuseppe (alias “Ballarino”) Bidello 6.Travali Giovanni Impiegato 7.Verso Girolamo Guardia municipale 8.Spiteri Mario Impiegato 9.Ferrauto ? Ragioniere; da sin. seduti 10.Gallo Calogero (alias “Curri ca Chiovi”) Medico Condotto 11.Giovanni Sillitti (alias “Barbitta”) Podestà. 12.Miccichè Archimede Ufficiale Sanitario. L’organico degli impiegati municipali, in quegli anni era abbastanza ridotto, ove si confronti con quello dell’odierno Comune. Oltre al Podestà senza consulenti, era allora più che bastevole un Segretario Comunale, un Ragioniere, un Ufficiale dello Stato Civile, un Ufficiale sanitario senza altro personale di contorno, una Guardia Municipale (non tanti Vigili urbani), tre Impiegati e un Bidello per la pulizie dei locali municipali (nell’ex Convento di Via V. Emanuele) e delle attigue scuole elementari. Peraltro, il fascismo, arroccato al potere dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, dispose, con L.n.237 del 4.11.1926, una riforma amministrativa degli Enti autarchici locali, costituendo il Podestà di nomina governativa e di durata quadriennale, come Magistrato unico del Comune, con le funzioni, prima attribuite al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. Solo nei Comuni principali, venne poi istituita una Consulta municipale di nomina governativa con funzioni consultive. L’incarico podestarile, nel dopoguerra col D.L.4 aprile 1944 n. 111 fu abolito e si riportò il Sindaco a capo del Comune. Con il D.L.Lt. 7.1.1946 n.1 si vararono, altre norme per il ripristino delle amministrazioni comunali su base elettiva e di tutto il sistema vigente ante riforma 1926. Nel ‘ 28 Podestà fu il Cav. Giovanni Sillitti, di Ignazio Sillitti Cafisi e di Anna Gallo, nacque nel 1871, primogenito di 19 figli, di cui 11 viventi: 9 fratelli (Stefano, Alfredo, Arturo, Angelo Luigi (console), Giuseppe, Salvatore e Antonino) e 2 sorelle: Giulia e Crocifissa) oltre a tre aborti. Rimase celibe come altri quattro fratelli. Nubile rimase pure la sorella Crocifissa. Egli si dedicò alla proprietà terriera famigliare di ben 450 salme, ridotte a 40 dalla Riforma agraria e più volte all’amministrazione appassionata del nostro Comune. Il clan dei Sillitti gestì la cosa pubblica di Ravanusa con notoria correttezza e onestà, per un secolo, alternandosi alle poche altre famiglie benestanti del luogo, quali i Curto, Testasecca, Aronica, Gallo, Lauricella e Vizzini. Un Sillitti Giovanni fu Sindaco di Ravanusa dal 7.1.1843 al 2.5.1846 e un Sillitti Antonino Podestà dal 28.5.1938 all’8.7.1943. Con l’invasione degli Alleati, dal 9.7.43 continuò ad amministrare il Comune nella veste di Sindaco per nomina del Governo Militare Alleato, sino alla sua sostituzione del 29.11.1943 da parte dell’Avv. Giuseppe Lauricella nominato Sindaco pure dagli Alleati. Il nostro Cav. Giovanni Sillitti era stato anche prima Sindaco dal 21.4.1910 al 6.11.1911 e dal 15.4.1926 al 2.04.1927. E fu Podestà di nomina governativa dal 3.4.1927 al 19.1.1929 e dal 6.7.1929al 30.4.1931. Nella gestione del Comune restò famoso per la ineccepibile parsimonia sulla scia “dell’economia fino all’osso” di memoria Selliana. Dagli impiegati comunali che richiedevano materiale di cancelleria, pretendeva la restituzione dell’usato. Teneva casa nel palazzo di famiglia, nel locale poi adibito dall’Esattoria Comunale in Piazza 1° Maggio che fa angolo col C.so Della Repubblica. Gli anziani ricordano che allorchè si pavimentò quella Piazza, seduto su una seggiola senza spalliera, il Cav. Sillitti, alias Barbitta vigilava di persona da mani a sera sui materiali impiegati e sulla presenza e laboriosità della manodopera. Le casse comunali con lui furono impinguate di 400 lire di quei tempi. Di cui, tuttavia, i vari Commissari prefettizi fecero man bassa con i loro lunghi avvicendamenti. Quanto al Segretario comunale Comm. Filippo Verso (Ravanusa n.12.8.1882 m. 11.3.1978), chi lo conobbe, come me, può decantarne la signorilità e la eccezionale competenza amministrativa che gli consentirono di essere assegnato in prestigiose sedi, da Piazza Armerina ai grandi Comuni del Nisseno. Giovanissimo, emigrò peraltro col mio nonno paterno Salvatore Aronica ad Alessandria d’Egitto, acquisendo particolari esperienze negli intagli di ebanisteria, e nel corso della sua carriera fu anche impiegato d’esattoria e di banca. Il nostro Comm. Verso ha lasciato una grande eredità di affetti nei figlioli prof. Rosa e dott. Francesco, nei tantissimi nipoti e nella miriade di amici, tra cui lo scrivente. Lungo sarebbe il discorrere sull’ottima fama goduta dagli altri impiegati, modelli di diligenza e operosità, La nostra città deve tanto a loro. Encomiabile un’iniziativa comunale per ricordarne la memoria.

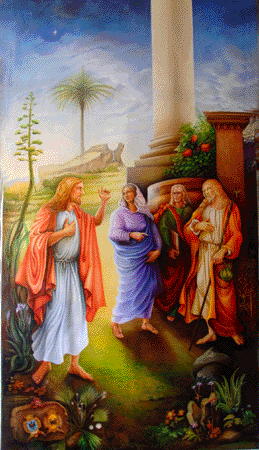

UN QUADRONE DI GIANDALIA NELLA MATRICE DI RAVANUSA: “GESU’ E SALOME’ CON I FIGLI GIOVANNI E GIACOMO” Da qualche mese nel coro dell’altare maggiore della nostra Matrice giace, in attesa di collocamento su una qualche parete della chiesa, un quadrone raffigurante Gesù e Salomè con i figli, apostoli Giovanni e Giacomo, datato “5.IX.2005” e firmato “P. Giandalia”, ovviamente per iniziativa dell’arc. Don Casola, che ebbe tale pittore suo fedele parrocchiano a Ribera. Prima di illustrare il dipinto, molto simbolico e in piena sintonia coi testi evangelici, ritengo opportuno di presentare l’autore, artista di un certo pregio con un breve profilo biografico. Pietro Giandalia, nativo di Ribera (AG) il 2.11.1947, dopo la scuola dell’obbligo, frequentò l’Istituto Statale d’Arte di Sciacca (noto per la rilevante attività di docenza e dirigenza svoltavi dai fratelli Stassi, assai religiosi), conseguendo il Diploma di Maestro d’Arte. Nel 1965 partecipò ad una estemporanea di pittura, premio “Città di Roma” con un’opera di appartenenza alla corrente dell’Espressionismo Astratto. Nel ’70, il Giandalia si trasferì negli Stati Uniti, ottenendo un lavoro alla General Motors, compatibile con la frequenza dei corsi di grafica pubblicitaria presso la “Faculty Visual Communication” del Kean College of N.J. Nell’80 rientrò in Italia, dedicandosi alla realizzazione di pannelli luminosi pubblicitari su committenza del Comune e di privati e partecipando a mostre dell’artigianato locale e a collettive di pittura. In atto si interessa di serigrafia, di fotoceramica e riproduzione di dipinti famosi, contemporanei e rinascimentali. Nella Chiesa parrocchiale S. Francesco di Ribera (D.Savio), affidata a Don Casola dal 01.10.1984 al 13.01.2002, si trovano una sua riproduzione dell’icona della SS. Trinità di Rublew, su tavola m. 2,20x 3,50 e il portone a bassorilievo della chiesa in legno iroko e acero, h 3,50 x 2,50. Altri sue opere in collezioni private negli U.S.A. e nella R.F.T. In ordine al dipinto presente della nostra Matrice, va subito detto ch’esso trae ispirazione dall’episodio sui figli di Zebedeo narrato da Matteo (20, 20-28). Mentre Gesù saliva a Gerusalemme con i Dodici Apostoli, gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo insieme ad essi. Collegando quanto scritto da Marco (15,40) e da Matteo (27,57), pare c’essa si chiamasse “Salomè”. Costei si prostrò e chiese a Gesù che i suoi due figli sedessero nel Suo Regno uno alla destra e l’altro alla Sua sinistra. Gesù, accolta la disponibilità dei due apostoli a bere del Suo calice, risponde che la concessione di sedergli accanto spetta al Padre. Chi tra i discepoli vorrà diventare grande sarà servo e chi vorrà essere al primo posto si farà schiavo, come il Figlio dell’uomo che non è venuto ad essere servito, ma a servire, immolandosi per la moltitudine dei redenti. Giacomo, in effetti subì il martirio della lapidazione nell’anno 62, e il medesimo martirio in tarda vecchiaia forse toccò, secondo molti critici che adducono la profezia di Gesù ai figli di Zebedeo (Marco 10,39) pure al fratello Giovanni, prima relegato nell’isola di Patos, dove ebbe le rivelazioni dell’Apocalisse. Peraltro Giovanni con Giacomo e Cefa è ricordato da S. Paolo (Galati 2,9) tra le “colonne basilari della Chiesa”. Il dipinto in oggetto piace per il soggetto altamente simbolico, più che per la vernice artistica, discreta. Lo si ammira, tuttavia, per la solarità dei colori e il gioco di luci, che coprono qualche piccola pecca nel figurato. Nel paesaggio le colonne che si stagliano verso il cielo sono simbolo della Chiesa salvifica. L’agave fiorita è messaggio di Resurrezione, perchè quando essa fiorisce muore, lasciando però nel suo luogo un serto di figli. Il calice, inoltre che appare nel piccolo spaccato collinare, ci ricorda quello amaro della passione di Cristo, sofferta pure dai suoi discepoli. La grande palma sulla collina e le altre in più parti del paesaggio palesano il martirio dei due apostoli e dei tanti cristiani, Corpo Mistico della Chiesa. In basso sono riprodotti congiuntamente gli stemmi araldici del Comune di Ravanusa e del duca Don Giacomo Bonanno, fondatore della terra di Ravanusa e costruttore della Matrice, da lui dedicata al suo omonimo santo: un auspicio ad un maggiore futuro amore della Città verso il Patrono della sua chiesa madre!