|

Salvatore Aronica, ha conseguito: Laurea in Pedagogia con il massimo dei voti e tesi sul Federalismo europeo, Relatore il chiar.mo prof, Giorgio Spini – Abilitazione in Storia e Filosofia nei Licei – Diploma di Studi Superiori Europei, con tesi su Toynbee, Relatore il prof. Pierre Grappin della Sorbona, presso il Centro Europeo Universitario di Nancy (Francia). Dal 1952 ha insegnato nei tre ordini di scuola. Ha preso parte, inoltre a molti corsi a Roma del MFE diretti da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e a diversi stages in Francia diretti da A. Marc del CIFE (Centro Internazionale di Formazione Europea) di Parigi. Nel luglio 1958 ha partecipato ad un’ampia inchiesta sociologica sull’adattamento della manodopera italiana nel Bacino Carbonifero di Lorena a cura della Direzione Generale di detto Bacino con sede a Merlebach. Nel 1965 ha fondato e diretto “Il Saraceno – mensile di attualità sociali ed economiche”. Nel 1966 è stato consigliere 1° eletto nelle liste della DC, a Ravanusa ed Assessore comunale. Dal 1966 al 1994 vincitore del concorso per esami e titoli è stato immesso nei ruoli dei direttori didattici. Ha lasciato la scuola dopo un quarantennio di servizio con Diploma di benemerenza di 1^ classe - medaglia d’oro - del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro P.I. Ha pubblicato: Filosofia della Storia d’Arnold J.Toynbee (Lugano 1961) – Un mignolo di Sud (Parma 1963), ottenendo il 2° Premio Nazionale di poesia “Città di Gela”. – Sulla rivista “Cenobio” di Lugano i seguenti saggi, editi pure per estratto: – Junius: Scritti federalisti sotto pseudonimo e clandestini di Luigi Einaudi - - Il Gruppo di Ventotene, ossia le origini clandestine del Movimento Federalista Europeo – La civilisation occidentale et ses problemes chez A. J. Toynbee - - L’esperimento della Scuola Europea di Lussemburgo - – L’idea europea tra le due guerre -. Su “Galleria”, rassegna bimestrale di cultura, diretta da L. Sciascia – “La Voce Repubblicana”, quotidiano – “Il Pensiero Mazziniano”, mensile – “La Vedetta”, mensile - “Europubblik”, mensile – “Lu Papanzicu”, mensile – un centinaio di articoli di storia, archeologia e canti popolari siciliani Ha collaborato, infine, alla “Guida alla Sicilia jacopea (Edizioni Compostellane, Pomigliano d’Arco, 2004), per la voce “Ravanusa”. 1 - LE BARONIE A RAVANUSA (1080 - 1448)1080-86 Hamûd (Camut), Signore musulmano di Agrigento e di tutto il territorio circonvicino sino a Castrogiovanni. Convertitosi al cristianesimo finisce esule con i suoi tesori a Mileto in Calabria. 1086 Il Conte Ruggero il Normanno, dopo la resa di Agrigento del 25 luglio, conquista undici castelli, tra cui Caltanissetta, Bifara, Licata e “Remisse” e ne diviene Signore. Ne abbiamo notizia dal Malaterra, cronista ufficiale al suo seguito. Remisse viene identificato concordemente dagli antichi storici con “Ravanusa”.

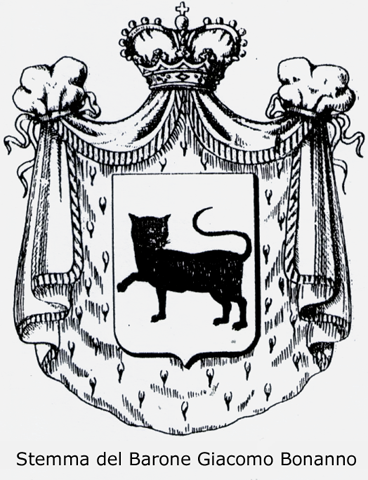

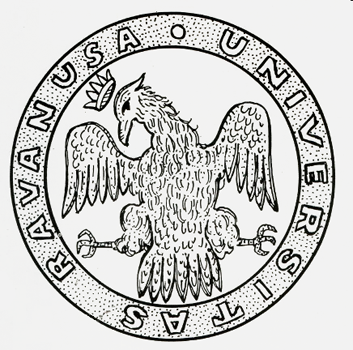

1089 Salvatore Palmieri, anch’egli normanno, viene nominato primo barone di Ravanusa e di Canicattì dal cugino Conte Ruggero, consegnandogli la propria preziosa ed istoriata spada (custodita poi con le armi sottratte ai Saraceni di Ravanusa nel Castello di Canicattì), per aver contribuito alle sue vittorie con un drappello di 80 cavalieri e per aver vinto in duello l’emiro Melciabile Mulè. 1130 Tutto il nostro territorio, a nord-ovest di Butera, oltre il Salso, e a sud del casale ebraico La Iudeca, fu appresso donato da Enrico Aleramico al monastero di San Bartolomeo di Lipari per essere abitato e coltivato. 1154-71 Padrone del territorio tra Girgenti, Naro e Licata divenne, quindi, Abdisaleno, figlio di Abdisaliabar. Da costui lo comprò il vescovo Gentile. Da documenti della Curia di Girgenti risulta ch’egli dai Saraceni acquistò molti casali della sua diocesi. Il nome di questo ricco Saraceno deriverebbe da “Salem”, “pace”. Così era chiamata, dal clan indigeno dei Gebusei l’arcaica Gerusalemme. 1177 La chiesa “S. Maria de Ravenosa” è menzionata in un “Elenco di censi” della chiesa agrigentina. La predetta Chiesa e il casale, perché scarsamente abitato, non figurano tra i 150 luoghi abitati, rilevati dalle Collette del periodo angioino. Comunque appartengono al vescovo di Agrigento. 1308-10 Un presbitero, tale Biagio, paga le decime per sé e per la chiesa “S. Maria de Rave= nusa”. 1333 Il vescovo di Agrigento Filippo Ubaldi, non potendo ricavare le decime dai pochi abitatori del casale di Ravanusa, lo vende a Goffredo Curatore di Messina, che è l’arrendatario (esattore con appalto) dei beni della chiesa agrigentina. 1336 Nicolò Tagliavia, figlio o nipote di Bartolomeo T. di Girgenti. 1360 Giovanni Tagliavia, cavaliere agrigentino, figlio di Nicolò. Possiede il “Castello e la Terra” di Ravanusa, che gli vengono tolti per una “certa disubedienza regia”. 1371 Il castello e la terra di Ravanusa da Re Federico III sono dati in concessione a Pietro Di Mauro, cavaliere messinese. Il quale li cambiò con un altro feudo. 1374 Feudo e casale di Ravanusa pervengono a Fulco Palmeri di Naro. Questi compra i feudi vicini Bosco, Cugno di Dama, Milici, Furiana e Spatafora da altri proprietari. Per fellonia perde feudo e casale di Ravanusa. 1392 Li ottiene Luigi Tagliavia, di Agrigento, nipote di Giovanni Tagliavia, per intervento di Nino Tagliavia, che aveva reso omaggio feudale in Spagna ai nuovi sovrani Maria e Martino. Gli vengono, però, presto tolti dallo stesso re Martino, per fellonia. 1393 Mutio Landolina, cavaliere di Noto, per concessione di Re Martino. Poco dopo, cambiò i possedimenti di Ravanusa per il castello di Noto, con Rodrigo Zappada, allora castellano di detto castello. 1402 Rodrigo Zappada, il 13 giugno. 1408 Da tempo imprecisato, Salvatore Fulco Palmerio è potente e temuto barone del feudo e casale di Ravanusa. Il suddetto subentra anche nel feudo e castello di Canicattì, a Luca Formoso, cavaliere agrigentino. Dal registro feudale delle tassazioni, o “Ruolo”, di Re Martino del 1408, si rileva che il castello di Canicattì, posseduto da Salvatore Palmerio, viene aggregato alla città demaniale di Naro. Il casale di Ravanusa, proprietà degli eredi di Andrea Tagliavia (Pietro Tagliavia, poi suo figlio Andrea Tagliavia e, infine, Salvatore Tagliavia), invece, alla città di Licata, assieme a Bifara, Campobello (di Sancio De Xea), Favarotta e al castello di Palma Montechiaro (8). Casale e feudo di Ravanusa, per lo scarso numero di nuclei di popolazione, parimenti a molti altri luoghi poco abitati, non figurano nei “Ruoli”, o collette (subvenciones), del re Alfonso del 1434-43. I centri abitati allora, in Sicilia, erano 180, per come concordano Garufi e Cosentino. I predetti Ruoli imponevano un focatico in ragione di tre tarì a famiglia, escludendo dalla tassazione, a decorrere dal medesimo anno 1434, gli ecclesiastici. Anche per questo, non riportano i nomi dei presbiteri titolari della chiesa S. Maria di Ravanusa. 1448 A Salvatore Fulco Palmeri succede il figlio Antonio Palmeri, “milite” (grado iniziale dell’aristocrazia nobiliare). Rimasto senza prole, il 12 novembre, con atto del notaio Piazza di Girgenti, vende il feudo di Canicattì per 250 oz. al nipote Andrea De Crescenzo, che lo tiene sino al 1485. 1449 Andrea De Crescenzo, appartiene a una famiglia nobile di Piacenza, trasferitasi da tempo a Girgenti. Sposa la figlia di Filippo Palmeri, sorella di Antonio Palmeri, e recupera il feudo di Ravanusa, accordandosi con Zappada. 1451 Andrea De Crescenzo ottiene dal re Alfonso d’Aragona, con privilegio emanato in Torre Ottavio il 20 Gennaio XV Ind. 1451, di costruire nel feudo di Ravanusa un ospizio o fondaco, con l’esenzione della gabella del vino e della dogana su tutte le merci pervenute e vendute in detto ospizio, per sé e per i suoi eredi. Nei pressi ha già eretto un convento, che affida, nel 1452, ai Canonici di S. Giorgio in Alga. 1467 A. De Crescenzo il 3 febbraio ottiene dal re Giovanni d’Aragona la “licentia populandi” e il “Mero e Misto imperio” nel feudo di Ravanusa”, ma non avvia alcuna altra costruzione. Del resto su una diecina di licentiae populandi, ottenute da signorotti e baroni nel 1400, soltanto in Castel di Lucio e a Canicattì realizzarono subito le case per i nuovi abitatori. In tutti gli altri luoghi (ad es. a Riesi), rinviarono l’uso della licentia, anche per oltre oltre un secolo. 1472 Il De Crescenzo ottiene che il feudo di Ravanusa, da “piano”, diventi “nobile”, ossia popolato. Ciò viene concesso solo a quei feudi, sedi nel passato di un casale, o almeno di un castello. E Ravanusa, sin dal trecento ebbe casale e castellania. Per il 1472, il casale di Ravanusa dichiara una rendita di 80 oz. annue. 1503 Giovanni De Crescenzo lo vende a Giovanni De Grimaldo, che ne è investito il 10.2.1503. 1507 Giovanni Andrea De Crescenzo lo ricompra e ne ottiene l’investitura l’8.5.1507. L’eredita Giovanni De Crescenzo di Andrea. Questi non ha figli maschi e lascia il feudo di Canicattì al genero calatino Francesco Calogero Bonanno, barone di Rafforosso, che aveva sposata in seconde nozze la figlia Ramondetta (dopo la morte della prima moglie Agata Gravina, figlia del barone di Belmonte). Francesco Calogero B. diviene il capostipite, a Canicattì e a Ravanusa, della plurisecolare baronia dei Bonanno.Assai ricco e di chiara fama, fu ambasciatore per l’università di Caltagirone di Re Ferdinando il Cattolico, in Napoli. Da cui fu ornato del cingolo militare con titolo di cavaliere dello sprone d’oro. Morì giovane. Ramondetta sposò a seconde nozze il nobile Angelo Lucchesi di Naro, malfamato, come il padre, che fu odiato secreto ed esattore di detta città demaniale. 1530-52 Geronimo Bonanno, fratello di Francesco Calogero. Sposa Biandra, seconda figlia di G. De Crescenzo e così diviene barone di Ravanusa. Non avendo prole, alla sua morte l’eredità ritorna a Ramondetta. 1553 Ramondetta De Crescenzo e il figlio Filippo, avuto dal primo marito Francesco Calogero Bonanno, raggiunta la maggiore età. 1554 Filippo Bonanno e De Crescenzo. Sceglie a dimora il castello di Canicattì, ove cura soprattutto l’armeria, famosa per il trofeo d’armi dei vinti Saraceni trasferitovi sin dall’epoca normanna. Dopo la morte della madre Ramondetta, ottiene l’investitura, il 2.6.1554. Sposa Eleonora Platamone, figlia di Pietro P. cavaliere siracusano. Filippo B. fu cavaliere assai spiritoso e di allegre brigate. Non ci furono giochi o feste nel Regno di Sicilia a cui non intervenisse. Ebbe aspre e criminali contese col patrigno “naritano” Angelo Lucchese e ferocia nel vendicare gli oltraggi subiti. Prodigo, andò ambasciatore per Caltagirone da Carlo V e mantenne a sue spese 200 soldati di fanteria per tre mesi. 1555 G.Battista Bonanno e Platamone. Sposa Isabella La Rocca, da cui nascono Filippo, Pietro, Leonora e Maria. Ottiene l’investitura il 18.1.1557. Preferisce abitare a Siracusa, ove esplica la funzione di maestro-segretario della Regia Camera. Nomina governatore Antonio Palmieri e gli affida la terra di Canicattì e il feudo e casale di Ravanusa. Siede al 17° posto in Parlamento, con l’obbligo di disporre per il sovrano di tre cavalieri e diciassette fanti. Dopo la morte di Isabella (1581), sposa Giovanna Gioeni vedova di Fabrizio Romano barone di Montalbano, ottenendo altri figli (Giuseppe, Lucio e Orazio).E’ Capitano d’armi in varie città del Regno e partecipa all’impresa della Goletta. Muore a Siracusa nel 1597. 1597 Filippo Bonanno e La Rocca. Ottiene l’investitura del feudo e casale di Ravanusa il 16.10.1613, dopo la morte del padre G.Battista B., avvenuta a Siracusa. Sposa Antonia Romano Colonna, duchessa di Montalbano (ME), con cui procrea 10 figli: Francesco, Fabrizio, Giacomo, Giovanni, Lutio, Isabella, Ramondetta, Lucia, Maria e Beatrice. In seconde nozze sposa donna Emilia del Carretto che non gli diede figli. Abita a Siracusa, ove ricopre prestigiosi incarichi nei principali uffici. E’ il primo duca di Montalbano. 3 - LE BARONIE A RAVANUSA (1619 – 1711) 1619 Giacomo Bonanno e Colonna. Sposa Antonia Balsamo, marchesa di Limina e Roccafiorita (ME), ottenendo dal padre, propter nuptias, l’investitura del feudo e casale di Ravanusa l’8.6.1619. Da donna Antonia ha i seguenti figli: Filippo, Pietro, Vittorio, Gerardo, Maria, Francesca, Lucrezia e Camilla. Compra dalla Real Casa per 6.000 oz. il mero e misto imperio (esercizio nel proprio feudo della giustizia civile e penale, che rendeva i baroni arbitri della vita e della morte dei loro vassalli), con la facoltà di popolare e di imporre tasse. Provvede alla costruzione, già avviata dal padre Filippo, di 80 case, assegnandole dietro pagamento, pure dilazionato, ai nuovi abitatori. Per invogliarli a risiedere nella “terra” di Ravanusa, concede loro prestiti in denaro, in frumento e soccorsi di masseria. Nel corso di un’assemblea con i vassalli, nella chiesa di S. Maria (Convento), il 24.8.1621 costituisce l’Universitas Ravanusa, il nostro Comune, concordando con i primi 35 capifamiglia che vi abitavano, l’imposizione delle proprie gabelle. Costruisce a totali spese proprie la Chiesa Madre, dedicandola a S. Giacomo. Altresì la chiesa di S. Giuseppe, edificata prima del 1623. Ottiene il diritto di Patronato nella Matrice, destinando al culto una rendita annuale di 40 oz.. Nomina il primo arciprete nella persona di Don Antonio Nicosia, proveniente da Mirto (ME), baronia dei Bonanno. Adotta a Ravanusa un pregevole piano regolatore con ampie e dritte strade, che ancora perdura, prevedendo altresì fontane e i “Comuni” (nei pressi del quartiere S. Michele) per la futura espansione urbanistica (tradita ai nostri giorni, da qualche amministratore della categoria “Cicero pro domo sua”), per il pascolo, gli erbaggi, la raccolta di legna, pietra e per lo smaltimento dei rifiuti solidi (i noti “munnizzara”). Don Giacomo è il più colto dei nostri baroni. Amico di letterati, viaggia molto in Italia, intessendo amicizie con i Colonna e con il cardinale Pier Paolo Crescenzio. Pubblica, nel 1624 a Messina, l’Antica Siracusa Illustrata (storia della sua città natale), in due volumi, ristampata dal pronipote Francesco Bonanno nel 1717 con un nuovo titolo Delle Antiche Siracuse. L’opera, oggi introvabile, merita un’ulteriore ristampa, anche per sancire un gemellaggio Siracusa-Ravanusa. Siracusa detiene, peraltro, nel santuario “Madonna delle Lacrime” le spoglie mortali del nostro concittadino arcivescovo Calogero Lauricella. Benefattore di Canicattì e Ravanusa, è ancora ricordato come munifico barone d’un periodo aureo: “a li beddri tiempi di lu baruni Japicu”. E per le grandiose fontane, le strade alberate, l’ospedale dei poveri e il lascito di cinque mila once agli abitatori di Canicattì. Per real privilegio è nominato duca il 31.8.1623. Sposa in seconde nozze la duchessa Innocenza Marchisia di Catania. Senza altra prole. Dei figli, tre (Gerardo da infante, Vittorio e Filippo adulti) gli premuoiono. Pietro diviene suo erede. Per poco. Delle sue figlie, Maria sposa il marchese Montaperto e le altre tre si consacrano suore benedettine di clausura nel monastero S. Salvatore a Naro e poi in quello della Badia a Canicattì. E’ sepolto, per disposizione testamentaria, nudo, in un’unica bara assieme alle spoglie mortali delle due mogli, nella chiesa S.Spirito di Canicattì. Ma i suoi resti con quelli delle mogli, a seguito di restauri nella chiesa, finiscono come le altre sepolture, nell’ossario del cimitero comunale. Nessuno mai si è presa la briga di ricordarlo, anche con una piccola lapide, pur avendo contribuito (lui e la moglie Marchisia) alla costruzione della predetta chiesa e dell’annesso convento. Vistose lapidi sulla parete destra della chiesa ricordano, invece la munificenza di altro barone, Bordonaro, a cui gli eredi di don Giacomo B. vendettero la “Signoria di Canicattì”.

1636 Filippo Bonanno e Balsamo, primogenito eredita tutti gli Stati appartenuti ai genitori. Sposa Anna, figlia unica di don Agesilao Crisafi, barone di Pancaldo e cavaliere di S. Giacomo, con la quale procrea Giacomo B. Muore nel mese di dicembre dello stesso anno. 1636 Pietro Bonanno e Balsamo, secondogenito. Il primogenito di Filippo, Giacomo, è minorenne. Pietro sposa Violante Notarbartolo. Muore senza prole. La vedova si risposa con Cesare La Grua Talamanca, figlio del principe di Carini, che tiene titolo di duca di Villareale. A questi rilascia la procura per la baronia di Canicattì e Ravanusa. 1637 Dal 18.12.1637, Giacomo Bonanno e Crisafi, primogenito di Filippo, tredicenne. Sposa Francesca Marini dei duchi di Gualtieri. Governa 28 anni. 1666 Filippo Bonanno e Marini, primogenito di Giacomo. Sposa la cugina Rosalia Bosco, figlia ed erede di Francesco, principe di Cattolica, e nipote del Viceré. In seconde nozze Stefania Bosco, figlia del principe di Belvedere. Si noti la vasta rete di baroni e titolati vari di tutta l’isola,con cui i Bonanno erano legati, per vincoli matrimoniali e parenterali. Due fonti battesimali di pregiatissimo marmo monoblocco vengono collocati nelle Matrici di Canicattì e di Ravanusa. Sono identici e riportano scolpito lo stemma dei Bonanno (un gatto nero passante in campo d’oro). Il barone Filippo B. a Palermo ricopre la carica di Governatore della Compagnia della Pace 1671 La baronia di Ravanusa è gestita da Francesca Bonanno e Barresi, duchessa di Montalbano. 1684 Agesilao Bonanno e Crisafi, secondogenito di Filippo B. e Crisafi. E’ il primo duca di Ravanusa per real privilegio del 24.2.1684 (16). 1694 Melchiorre Bonanno, duca di Ravanusa, con real privilegio del 24.2.1694. Ottiene l’investitura il 20.5.1700. 1711 Francesco Bonanno e Bosco. Il più illustre della baronia, per titoli e prestigiosi incarichi. Sposa Isabella Morra che muore senza prole. In seconde nozze Anna Maria Filangeri, da cui nasce F.Giuseppe B. Abita a Palermo, ove è pretore. Morto lo zio Giuseppe Bosco, di cui è erede, prende il titolo “principe di Cattolica”. Muore il 27.12.1739.

4 - LE BARONIE A RAVANUSA (1733 - 1820) 1733 Dal 27 febbraio, Agesilao Bonanno e Ioppolo. 1736 Francesco Giuseppe Bonanno e Filangeri, principe di Roccafiorita (ME) e di Cattolica (AG), duca di Misilmeri e di Montalbano, marchese di Limina, conte di Vicari, barone di Siciliana, Cattolica, Canicattì, Ravanusa, Milici, Mancini, Floresta, Zafferana, Castellana ecc.. Vive a Palermo. A Bagheria costruisce “Villa Cattolica”, oggi divenuta mausoleo di Guttuso e Galleria d’Arte Moderna. Sposa Giustina dei conti Borromeo Grillo e in seconde nozze Maria Teresa Caracciolo Grumo dei marchesi di Napoli. Soggiorna per lo più nella predetta città. 1741 Emanuele Bonanno e Filangeri, dietro procura rilasciatagli dal fratello Francesco Giuseppe per la “terra” di Canicattì e per quella di Ravanusa. 1781 Francesco Antonio Bonanno Borromeo. Sposa nel 1765 Caterina Branciforti e Pignatelli, figlia del principe di Bufera, da cui nasce il primogenito Giuseppe. Ottiene l’investitura il 21 marzo 1781. Muore nel 1797. 1794 Emanuele Bonanno, principe di Cattolica. 1798 Dal 9 Luglio Giuseppe Bonanno e Branciforti, principe di Roccafiorita e barone di Ravanusa. Colonnello del regt. Fanteria “Val di Mazzara” e brigadiere dei Reali eserciti. Sposa Teresa Moncada e Branciforti, figlia del principe di Paternò. Nel 1804 rinuncia spontaneamente ad alcuni suoi diritti feudali (di gallina, di monopolio dell’orzo, del vino e delle nocciole, di trappeto e di fondaco). Riesce a mantenere, ma per poco, solo quello sulla carne macellata. Perde tutti gli altri, su conceria, pelli, formaggi ecc.. E’ l’ultimo principe di Cattolica. L’ultimo dei baroni che hanno governato da secoli Canicattì e Ravanusa. Con lui crollano potere e privilegi baronali, aboliti a furor di popolo. Don Giuseppe Bonanno, nel 1819 era riuscito a vendere, per il canone annuo di 1700 oz., la “Signoria di Canicattì” in perpetua enfiteusi al barone Gabriele Chiaramente Bordonaro. Fece una triste fine. Nel 1820 fu assassinato, a Palermo da alcuni popolani, durante i moti insurrezionali. 1817 La Legge del 18.10 1817 abolì le comarche (Ravanusa apparteneva a alla comarca di Licata, Canicattì a quella di Naro) e istituì i sette Capovalli o Capoluoghi di Provincia. Sei province provenivano dalle città demaniali. Caltanissetta era, invece città feudale. Ad esse si aggiunsero Enna e Ragusa. 1820 Dal 1° Gennaio, Ravanusa divenne Circondario e Comune del Val e Distretto di Girgenti. Nelle elezioni per la carica di Sindaco, Primo Eletto risultò Agliata Melchiorre e Secondo Eletto (subentrava in caso di assenza o di impedimento del “Primo Eletto”), il notaio Francesco Lauricella. I suddetti esplicano anche le funzioni di Ufficiali di Stato Civile, prima demandate al Curato della chiesa parrocchiale (Matrice). Gli eredi della baronia Bonanno mantennero, anche con la nostra Costituzione democratica, il diritto ai titoli nobiliari, già detenuti, alla proprietà dei beni personali o di famiglia (case e feudi) e al patronato in alcune chiese, tra cui la Matrice di Ravanusa in ordine alla presentazione degli arcipreti al Vescovo, prima della relativa nomina. Il predetto patronato oggi è andato in disuso, per espressa rinuncia di essi eredi. Ultimo a subire la procedura del citato diritto di patronato fu l’arc. Don Filippo Messana, nel 1966. Di seguito, elenco gli eredi in causa, di cui ho reperito notizia: - Salvatore Bonanno e Branciforti, fratello del principe di Roccafiorita Giuseppe, barone di Ravanusa. - Francesco Antonio e Moncada, suo primogenito. - Francesco Paolo Bonanno e Moncada. Sposò Vincenza Perez. Morì nel 1888. La baronia passò al figlio minore Salvatore B. e Perez, amministrata dalla vedova. - Antonino Bonanno e Perez. Ereditò i seguenti titoli e diritti connessi: principe di Cattolica e di Roccafiorita, paria del Regno, duca di Misilmeri, Montalbano e Floresta, marchese di Limina, conte di Vicari, barone di Siciliana, Canicattì, Ravanusa, Castellana, Milici, Grasta e Salina Grande nel trapanese. Sposò Adele Chiesa di Vicenza, da cui nacque solo una figlia, Briandra B. e Chiesa. Morì nel settembre 1975. La vedova Adele amministrò la baronia per conto della figlia, sino alla maggiore età della medesima. E fu la suddetta Ved. Adele Bonanno a rinunciare, dietro invito della Curia Vescovile di Agrigento al diritto di patronato nella Chiesa Madre di Ravanusa, dedicata ancora a S. Giacomo, per come aveva voluto il barone Don Giacomo B.che la costruì a sue totali spese.

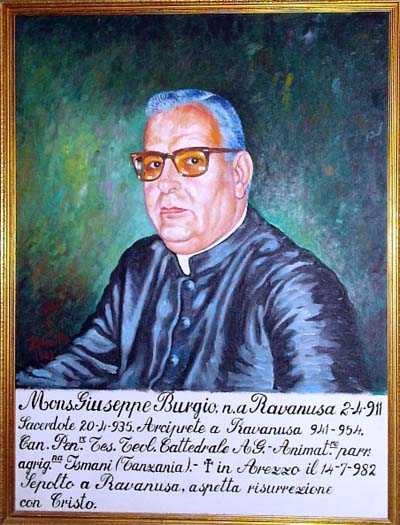

La solenne festività dell’Assunta del 15 Agosto, nella nostra città, dal decorso biennio è rimasta priva dell’antico miracoloso simulacro della “Madonna di Ravanusa”, in restauro da un notevole lasso di tempo nel laboratorio Vassallo di Palma M, ad iniziativa di un privato (che avrebbe ottenuto la guarigione da male incurabile della madre), con il patrocinio dal Lion Club Ravanusa-Campobello. Ma l’attuale presidente Lion, sig.ra dr. Lina Lauricella ha sbloccato il fermo dei lavori in situazione di stallo, salvando detta statua da sicura distruzione, col dissuadere gli operatori dall’asportazione del panneggio esterno. La stessa ha curato altresì un’apposita delibera Lion per il restauro degli altari lignei del detto santuario, ed è intervenuta presso la Soprintendenza BB.CC. per un progetto di ristrutturazione della chiesa, le cui mura appaiono lesionate, con danno degli storici dipinti della volta. La statua della “Santa Maria di Ravanusa” fu costruita nel 1548, da una bottega artigianale di Licata, in creta rivestita di panno tela e stucco dipinti. Sulla scorta di atti dell’archivio giuratale della sua città, lo documenta L.Vitali, in “Licata città demaniale” (Licata 1909), precisando la distanza di undici miglia da Licata di tale chiesa “S. Maria di Ravanusa”, eretta su terra allora appartenente al territorio di Licata, e con il diritto di patronato dei Giurati licatesi. Anche un’antica stampa, a firma di un incisore tedesco (Inc. Frid. Geise.), rappresenta l’apparizione di “S. Maria di Ravanosa presso all’Alicata” al conte Ruggero genuflesso, durante l’assedio al castello di Ravanusa, da lui conquistato ai saraceni. Il culto tributato alla “Madonna di Ravanusa” non è di recente istituzione, bensì millenario, risalendo in effetti all’epoca normanna, al Conte Ruggero. Questi secondo la tradizione locale, ottenuto il miracolo dell’acqua sgorgata da un fico per dissetare il suo esercito, poi vittorioso sui saraceni, innalzò sul luogo dell’accampamento (nella zona dell’odierno Convento) un tempio a “Santa Maria di Ravanusa” e diffuse tale culto anche a Mistretta e a S. Giovanni La Punta, erigendovi due chiese dedicate alla suddetta “S. Maria di Ravanusa”. Tuttora dai fedeli delle due cittadine la Madonna ivi viene invocata per ogni sorta di grazie come “Beddramatri di Rivinusa”. In antichi documenti e rogiti di Archivi di Sicilia è pure detta “Nostra Signora di Ravanusa”, “Nostra Donna di Ravanusa” o “Madonna del Fico”. Vi era un’antica usanza dei ravanusani, testimoniata da Don Achille Passalacqua, nativo di Mistretta, venuto più volte a Ravanusa, di legare al braccio del predetto simulacro un sacchetto di stoffa, ove i fedeli riponevano appositi bigliettini imploranti le grazie richieste, reiterando in tal modo il comportamento degli ebrei chini sul muro del Tempio di Gerusalemme. L’evento del Conte Ruggero, del pari all’antico culto di “Santa Maria di Ravanusa” va sottratto alla leggenda, per un sicuro continuum di dati storici. Dell’oppidum Remise scrisse il benedettino Goffredo Malaterra, che fu al seguito del Gran Conte, elencandolo tra gli undici castelli da questi conquistati ai saraceni, dopo la resa di Girgenti del 25 luglio 1086. Per la logica vicinanza a Bifara e a Muculufa fu individuato con Ravanusa da Fazello, Natoli, Caruso, Di Blasi, Palmeri a Picone, che peraltro aggiunsero doviziosi particolari sul Conte e sul cugino Palmeri che per primo ottenne in baronia casal Ravanusa e sulle armi tolte ai musulmani nella battaglia di Monte Saraceno e custodite nel Castello di Canicattì, sino al tardo Ottocento. Il P.Alessio Narbone, nell’Istoria della Letteratura siciliana (PA 1857, pp. 259-263), menzionò pure i molti “sacrali edifici della normanna religiosità e munificenza innalzati per ogni dove al culto”. Casal Ravanusa esistette nel 1086. Dalla baronia del Palmieri passò al berbero Abdisaleno, e poco dopo il 1154 fu comprato dal vescovo Gentile di Girgenti. Nel Censuum Indiculus del 1177 e in Rationes decimarum dell’archivio vaticano, del 1308-1310, pubblicato da P.Sella (Roma 1954) viene ampiamente menzionata “S. Maria de Revenosa” e un “Presbiter Blasius”della medesima chiesa che pagava le decime per sé e per la detta chiesa. Casal Ravanosa venne venduto nel 1333 dal vescovo di Girgenti Ubaldi a Goffredo Curatore di Messina, arrendatario dei beni della Chiesa girgentina. Finì nel 1336 nelle mani dei Tagliavia, poi di altre baronie sino al De Crescenzo che nel 1421 vi costruì un convento e una chiesa, che affidò nel 1452 ai Canonici di S. Giorgio in Alga. Nel 1709 fu ceduta ai Minori Osservanti. Il Casale con la baronia Bonanno ch’ebbe la licentia populandi divenne “Terra” e quindi “Ravanuse Universitas”. Quanto al culto della Beddramatri di Rivinusa, non può tralasciarsi un cenno al Palio di Santa Maria di Ravanusa, che dal 1621 vi si correva, come a Siena, con il contributo della città di Licata per gli acquisti dei relativi stendardi e trombe. Dell’“ecclesia di S. Maria di questa terra” (Ravanusa), così intitolata si ha conferma nella relazione di visita pastorale del 29 dicembre 1677, del Vescovo Rhini che “accedit in terram Ravanusae…” e “visitat ecclesiam sub titulo S. Mariae de Ravanusa”. Pure nel rivelo del 1714 dell’Universitas di Ravanusa, tra gli Esiti vengono pagate “oz. 16 al Ven.le Convento di S. Maria di Ravanusa” e “oz. 10 per la festività della SS.ma Vergine di questa suddetta Terra in ogni 15 agosto”. Una stampa edita nel 1776 dal p. guardiano OFM F.Ministeri, infine, riproduce fedelmente l’effige di S. Maria di Ravanusa della statua di laterizi del 1548 di Licata: “Vera effigies perantiqua ac lateritie B.V.Terre Populique Ravanuse Patrona principalis, que ibi colitur in Ecc. FF. Minorum”. Su “S.Maria di Ravanusa”, attingendo a rari incunaboli, riferisce altresì P.Ottavio Gaetani in Vite dei Santi Siciliani (Pa 1664). Dopo il miracolo dell’acqua concessogli dalla Divina Madre, il Conte Ruggero, dissetate le truppe, prese ed espugnò il paese, scacciandovi i Saraceni e “in monumento del beneficio, eresse il tempio alla Santissima Vergine; la tradizione e la voce comune ci attestano tali fatti, ed eziandio la pittura, poiché nella Chiesa medesima di Nostra Donna si rappresentano dipinte queste azioni, e acciò non si cancellassero da ingiurie del tempo sono state restaurate”. Tale testimonianza dell’illustre agiografo è preziosa, riguardo alle pitture parietali del tempio di Ruggero “Nostra Donna di Ravanusa”, anche di autore a noi ignoto, già restaurate negli anni in cui il Gaetani visse. Nel 1840, purtroppo, chiesa e Convento furono distrutti da una frana, che tuttora silente rode la parte bassa del paese. Il novum oppidulum Ravanusa, costruito da Filippo Bonanno nel 1617 e la sua antichissima Chiesa, dedicata a S. Maria dal primo Conte di Sicilia, sono anche menzionati dal Pirri in “Sicilia Sacra” (Venetiis 1733, p. 761): “Ruggero combattendo sul monte Sarurio (sic) distante mille passi.. supplicava la Madre di Dio, e…sotto un fico subito sgorgarono acque, sino ad oggi perenni. Ottenuta la vittoria sul nemico, stabilì di costruire un sacro tempio alla Madre di Dio” . Vito M.Amico nel “Lexicon Topographicum Siculum” (CT 1759), alla voce Ravanusa: aggiunge che è un “Paese molto celebre per una chiesa costruitavi alla B.Vergine dal Conte Ruggero …L’antico tempio poi della Madonna, giusta la voce comune costituito da Ruggero, appellasi dal fico, poiché … piantata sotto l’albero di un fico la tenda del Conte Ruggiero dove avvenne l’apparizione della Vergine, ed esserne sgorgata alle radici la fonte, che ancora rimane, somministrando affluentemente delle acque per ogni uso degli abitatori; vedesi perdurare ai nostri giorni il tronco dell’albero e mostrasi ai viaggiatori nel convento dei Minori; dicono aversi il Principe nella sua cappella domestica una immaginetta della Vergine fatta del medesimo legno. Quel Convento, intitolato a S. Maria… è degli Osservanti di S. Francesco; il fondò De Crescenzio Signore del feudo di Ravanusa, e concesselo nel 1453 ai Canonici in Alga…Vi si venera nella Chiesa un simulacro della B. Vergine, creduto di bitume e splendido per la gloria dei miracoli, la cui festività si celebra con fiere e gran concorso di popolo nel giorno del 15 Agosto” . Concudendo, i toponimi di quartiere e strade “S.Maria di Ravanusa”, riscontrati nei “Riveli di Ravanusa”, dal 1623 al 1798 e nei registri di anagrafe del suo Stato civile riguardano case abitate “in contrada Nostra Signora di Ravanusa”, nel “quartiere di S. Maria” o così intitolate “Della Madonna, della Madonnuzza, della Madonna del Fico, del Convento e di Ruggero, Rabatello e Fondaco”. Riguardano, altresì delle nostre contrade Cammuto (emiro Hamûd), Palmeri (cugino del Conte) e una regia trazzera La Grazia. Le voci dialettali arabe, per usare le medesime parole del Picone sono i veri e “autentici monumenti della Storia arabo-girgentina”, ancora tutta da studiare, direttamente sui codici antichi, in parte intonsi. La Parrocchia Matrice “S. GIACOMO” di Ravanusa fu fondata, a totali spese e con diritto di patronato dal barone di Canicattì e Ravanusa Don Giacomo Bonanno e Colonna, e costituita per Atto del Notaio Pietro Buscemi Senior di Agrigento del 29 gennaio 1632. Le rimanenti parrocchie vennero erette dopo oltre tre secoli, con decreti vescovili. La S.Croce e S. Michele nel 1935, la B.M.V. di Fatima nel 1955 e la Sacra Famiglia nel 1986. 1 - NICOSIA Antonino (1632-1936) prestigioso capostipite degli arcipreti della nostra città, qui appresso elencati, nativo di Mirto (ME), terra baronale dei Bonanno, era peraltro laureato in Utroque Jure. Venne a Ravanusa, come curato, quand’essa non era terra, ma solo feudo e casale, l’8 giugno 1619, al seguito del barone Don Giacomo, che ne aveva ottenuta l’investitura. Fu quindi presente alla riunione del 24 agosto 1621, nella chiesa “S. Maria Ravanusa” dei Canonici di S. Giorgio in Alga (la chiesa parrocchiale al Cassero di fronte alla castellanìa era chiusa per lavori di ampliamento e ristrutturazione), tra il predetto barone e i primi terricoli, trasferitisi dai territori circonvicini per le allettanti garanzie di cessione dell’abitazione e dei soccorsi baronali in denari, sementi e attrezzi agricoli. E risulta tra i firmatari del delle tasse ivi concordate, imposte e da imporre agli abitatori della nuova Terra. Su presentazione del summenzionato barone, nonché principe di Cattolica, Don Nicosia, fu nominato arciprete della Terra di Ravanusa, con bolla del vescovo del Vescovo di Agrigento Mons. Francesco Traina del 20 febbraio 1632, primo beneficiale della rendita delle 40 onze annuali e censuali sul bilancio della terra di Ravanusa (il 5% della previste 800 once di quell’anno), con il solo obbligo fatto all’arciprete in causa di devolvere ogni anni per la Traslazione di S. Gerlando un rotolo di cera, in segno di sudditanza al presule della diocesi agrigentina. La sua arcipretura durò ben poco. Nel 1637, poco dopo la morte del barone e duca Don Giacomo Bonanno la matrice S.Giacomo ebbe un nuovo arciprete. 2 – D’AUREA Pietro (1637-1663). Manca di questi la bolla episcopale di nomina, per cui ne sconosciamo provenienza e data precisa della presa di possesso dell’arcipretura. Sappiamo però che per l’acquisito diritto di patronato, l’atto di elezione e di prenotazione dei nominativi degli arcipreti continuava a spettare anche in futuro ai baroni Bonanno. E già nel 1621 diversi D’Auria figuravano tra gli abitatori della nuova Terra di Ravanusa. Alessandro, Filippo e Giuseppe D’Auria furono presenti alla prima riunione con il barone don Giacomo del 24 agosto 1621. Il nostro arciprete Don Pietro poté appartenere ad una di quelle famiglie, da allora insediate a Ravanusa. Anche tra i Riveli della Terra di Ravanusa del 1651 è presente tale Francesco D’Auria capo di casa con 6 Anime. E in quelli del 1748 Vincenzo D’Auria di Marco Antonio capo di casa con 4 anime e possiede una casa ove abita. Ancora oggi nella nostra cittadina cospicuo è il numero delle famiglie D’Auria e Auria che vi risiedeno. Nel periodo dell’arcipretura D’Auria si ebbe, dal 6 al 7 giugno 1655, il sinodo diocesano nella cattedrale agrigentina. Per la città di Licata fu presente il delegato del prevosto Rocco Trainiti (1649-1666) D. Francesco Averna, e per l’«oppidum» Ravanusa il delegato dell’arciprete D’Aurea, Don Melchiorre La Mantia, probabile suoVicario cooperatore.

3 – L’AVVENTUROSA VITA DEL REV. NICOLO’ SERPETRO

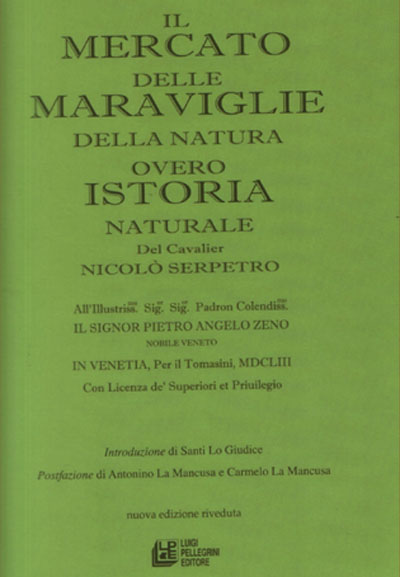

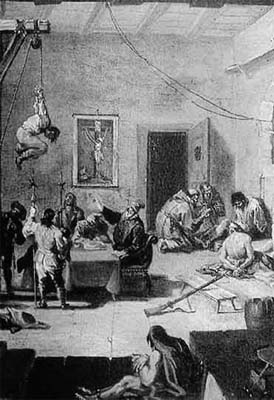

- Scrittore, poeta e peregrino al sevizio di mecenati – Appassionato d’astrologia e di scienze occulte - Processato a Palermo fu condannato dalla Santa Inquisizione di Sicilia fortunatamente solo all’abiura de levi e all’esilio per tre anni da Palermo e Messina – Arciprete a Ravanusa dal 1663 al1668, nel predetto anno ivi morì ed ebbe sepoltura in Chiesa Madre -

Nicola Giovanni Serpetro è nato nel 1606 a Raccuja (ME), terra baronale dei Conti di Branciforti, da Francesco Serpetro e da Domenica Pagano, in una famiglia benestante con quattro figli (Antonino, Nicola-Giovanni, Ursula e Santa). Ebbe imposto il nome di battesimo del nonno materno Nicola Pagano. I nonni paterni e materni abitavano a Montalbano (ME), ducato dei Bonanno, e lì vivevano con i proventi alla coltivazione dei terreni a gelsi. Il padre possedeva casa, vigna e terreni alberati, pure con gelsi. Nella zona dei Nebrodi l’industria della seta era allora assai fiorente, anche perché i Branciforti per incentivarne la produzione provvedevano a rifornire gli abitanti del grano di provenienza da altri loro feudi, barattandolo con la seta. Nel 1660 la predetta industria raggiunse il massimo, ma a fine secolo, ebbe a chiudere i battenti, determinando disoccupazione, povertà e lo spopolamento del territorio. Il nostro Nicola, sin dall’infanzia ebbe una memoria prodigiosa, pari a quella leggendaria di Pico della Mirandola. Tornato a casa, dalla chiesa, ove aveva ascoltato le prediche, le ripeteva senza tralasciarne alcun particolare e spesso le trascriveva per mostrarle al medesimo predicatore. Che le trovava sempre pienamente rispondenti con quanto egli aveva detto. Adulto, mai rileggeva più d’una volta i libri, perché già li aveva memorizzati. Suoi autori preferiti erano Ariosto, Petrarca, Virgilio, Orazio, Omero e Lucano, ma pure di altri mandava a memoria qualche opera, magari parzialmente. Nel 1626 si iscrisse all’università di Padova e come tanti altri studenti, riuscì ad eludere l’obbligo della frequenza dei corsi per il settennio, con attestati di compiacenti testimoni, rimanendo in Sicilia e recandosi a Padova solamente per brevi periodi. Conseguita il 7 maggio 1630 la laurea in utroque jure col massimo dei voti, si trasferì a Roma, ponendosi al servizio del patrizio Pietro Della Valle, insigne poeta, cui aveva indirizzata una lusinghiera dedica della sua prima pubblicazione in versi, “La Fama”. Nell’Urbe governata da papa Urbano VIII, Maffeo Barberini, grande mecenate di artisti e letterati, frequentò le Accademie salottiere e spregiudicate dell’epoca, coltivando prestigiose relazioni con gente di cultura e prelati. In particolare con i membri del sodalizio dei Cavalieri Gerosolimitani Lateranensi e con i Padri Teatini. Preferì, perciò, fissare la sua residenza in una zona centrale della città eterna, ben pago di una stanzetta nell’Osteria della Stella, a Piazza Colonna, nei pressi della Chiesa S. Maria della Pietà. Nel dicembre 1634 subì un infortunio. Un messinese lo ferì accidentalmente alle tempia con due colpi di spada, causandogli una grave amnesia con crisi di furore. Ne guarì grazie alla terapia suggerita dal Campanella, nei suoi “Trattati di Medicina”, riaprendo le ferite da taglio, rimuovendone i corpuscoli estranei e ricucendole, onde farle meglio rimarginare. Nel 1635, il nostro rev. Serpetro si trasferì a Venezia, per mettersi al servizio del nunzio apostolico Mons. Francesco Vitelli, e lì poté continuare le sue relazioni con l’alto clero e instaurare rapporti anche con l’intellighenzia laica del luogo. Tale apertura gli procurò qualche guaio, quello ad es. d’incappare nella cattiva amicizia del libertino Giovanni Francesco Loredan, mecenate dell’Accademia degli Incogniti, vigilato speciale dalla Santa Inquisizione, perché ritenuto patrocinatore della produzione libraria miscredente e oscena nell’intero Veneto. Allorché il detto Nunzio, da papa Urbano VIII, nel 1639, fu nominato anche Arcivescovo di Urbino, Serpetro, ritenendo superfluo il suo servizio, rientrò nella nativa Sicilia. A Palermo trovò senza difficoltà un altro impiego di segretario presso D. Nicolò Placido Branciforti, principe di Leonforte e conte di Raccuja (terra sua natale), r prese dimora nel medesimo palazzo Branciforti accanto alla chiesa del Piliere. E qui ebbe inizio il più brutto periodo della vita del Nostro. Qualcuno, spinto forse da gelosia per la sua ingombrante presenza a palazzo, scoprì le sue pratiche di arte magica, notoriamente illecite e si premurò a denunziarlo alla Santa Inquisizione. Tali accuse furono avallate da tre servitori del Conte, che testimoniarono sulle invocazioni da lui fatte ai demoni per cinque ore, utilizzando un cerchio di legno, col cambio del demone ad ogni ora, sulla scorta di formulari tratti da appositi libri. Due di tali servitori aggiunsero ch’egli si era vantato di essere edotto in magia e astrologia delle quali era in grado di insegnarle all’Università e, altresì, di avere scoperto rimedi infallibili, per ottenere favori dalle donne, riportati da lui anche nel suo trattato “De horis et virtutibus planetarun”. Per tali infamanti delazioni fu arrestato, condotto in carcere e processato. Il nostro rev. Serpetro si seppe abilmente difendere da raffinato giurista, dichiarando agli inquisitori che aveva letto i libri di negromanzia e di invocazioni ai demoni, ma solo a motivo dei suoi studi in utroque jure, avendone conseguita a Padova la laurea. Tali libri, però, gli erano stati confiscati e bruciati a Venezia, mentre era al servizio del Nunzio apostolico Mons. Vitelli, che lo aveva allora anche assolto da quella colpa. Giurò ancora, persino che mai aveva invocato il demonio né esercitato arti diaboliche, a cui non aveva assolutamente creduto e continuava a non credere e se talvolta, si era vantato, per come sosteneva l’accusa, di astrologia e di scienze occulte, lo aveva fatto solo per stupire gli ascoltatori. Mentre era in carcere, fu accusato da due sacerdoti regolari di avere cattiva nomea nel palazzo, perchè conduceva vita scandalosa e non celebrava Messa, e di avere sostenuto in pubblico tesi a favore della mortalità dell’anima. In ordine alla prima accusa il Perpetro si giustificò che non aveva celebrato Messa per un impedimento canonico e che comunque, però, vi aveva assistito quotidianamente e si era pure sempre comunicato. Quanto all’altra, ammise di avere parlato della mortalità dell’anima, ma solo in una citazione di Epicuro, per riferire il pensiero del filosofo, e non il proprio, perché egli era stato e continuava ad essere sempre convinto assertore dell’immortalità di essa. Nell’auto-da-fè di Palermo del 9 settembre 1640, in piazza della Cattedrale, il rev. D. Nicolò Serpetro, di anni 34, nato a Raccuja diocesi di Messina, e abitante a Palermo, comparve in abito di penitente. Gli andò fortunatamente bene, giacché ebbe inflitta solo la pena dell’abiura “sub levi” con l’esilio triennale da Messina e da Palermo. Su tale mite sentenza influirono le credenziali di alti prelati a cui da tempo era legato, assieme alla protezione del conte Branciforti, cointeressato alla tutela del buon nome del proprio palazzo. Trascorso il periodo dell’esilio, il Serpetro rientrò a Palermo, e quivi si dedicò per quasi un decennio alla stesura dei propri scritti. Nel capoluogo isolano, frequentò l’Accademia dei Riaccesi e a Messina divenne socio dell’Accademia della Fucina. Nei suoi interventi, dopo il trauma del menzionato processo, ebbe però più scrupolosa moderazione, tenendosi alla larga da proclami osannanti al rinnovamento operato in Sicilia dalle scienze e da plausi incondizionati ai principi galileani. Nel 1653 i suoi rapporti con i Branciforti, per taluni screzi non noti, si incrinarono. Il nostro Serpetro tentò di acquisire un nuovo patrono nel vescovo di Gerace calabro, Mons. Vicentini, dedicandogli il poemetto adulatorio “Il simulacro delle virtù”, senza. ottenere l’effetto sperato. Ripiegò, quindi, sugli antichi legami con i duchi di Montalbano, nella cui terra abitavano i suoi nonni. E da Don Pietro Bonanni e Balsamo, principe di Roccafiorita e barone di Castellamare del Golfo, nonché capitano della cavalleria di guardia al Vicerè, ottenne l’agognato incarico di segretario. Abitò così nell’aristocratico palazzo della Cattolica, di via Alessandro Paternostro e a Palermo poté trascorrere in pace gli ultimi anni della sua vita, per come scrive il Mongitore, l’erudito canonico palermitano. Questi, però, aggiunge pure, incorrendo in un altro dei tanti suoi gravi errori, che il rev. Nicolò Serpetro mori a Palermo nel 1664, “non sine veneni suspicione”. Da precisi e inoppugnabili documenti, il nostro rev. Nicolò Serpetro raccujense risulta, invece, presente a Ravanusa, quale arciprete dal 1663 al 1668. Di tale incontroverso dato, l’esimia Prof. Melita Leonardi del Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Catania ha preso atto, riscontrando su Internet il mio “Frammenti di storia”, felicemente sorpresa dalla imprevista, direi, risurrezione di tale personaggio famoso, cui aveva dedicato gran parte dei suoi studi. La medesima si è premurata a consultarmi per telefono, inviandomi appresso in omaggio la sua pubblicazione sul curriculum del Serpetro antecedente all’arcipretura di Ravanusa (M.Leonardi, Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola – processi per magia e superstizione”, Acireale-Roma 2005). Mi ha dato così modo di conoscere parte della vita del nostro arc. Serpetro, che ignoravo parimenti a tutti gli altri cultori di tradizioni e storia della nostra città. Devo a Lei se ho potuto colmare la mutila conoscenza del curriculum del coltissimo e geniale rev. Serpetro. E qui mi corre l’obbligo di ringraziarLa per il gentile invio del suo encomiabile volume, che ritengo costituisca il più bel dono fatto anche alla città di Ravanusa e alla sua storia, per i preziosi inediti e poco noti elementi della biografia del nostro arciprete, da Lei portati alla luce. Pochi peraltro sono gli studiosi delle opere del Serpetro. Oltre al Mongitore e alla nostra prof. Melita, ne hanno scritto Giuseppe Mira, Corrado Dollo e i collaboratori di quest’ultimo, appresso citati. Il nostro Serpetro pubblicò le seguenti opere: “La Fama”, Idillio, dedicato a Pietro Della Valle, Ronciglione (VT) 1632; “Il Mercato delle meraviglie della natura ovvero Istoria naturale”, Venezia 1653 (trad. it. della “Thaumatographia naturalis” del medico polacco, Jan Jonston, calvinista e collaboratore del Comenio, Amsterdam 1632, all’Indice dal 1634, ma emendata dal Serpetro, ad uso dei cattolici); “Osservazioni politiche e morali sopra la vita di Marco Bruto”, Venezia 1653. Quest’ultima è la traduzione italiana della Vida de Marco Bruto, senza indicarne l’autore, Francisco De Quevedo, onde avversare il riformismo dell’Olivares e in difesa dell’aristocrazia sicula e dell’alto clero. Inedito è rimasto l’unico manoscritto pervenutoci: “Il simulacro delle virtù”, poemetto in ottave, dedicato al vescovo di Gerace (RC), ms. 72.II.Q.2.7, custodito dalla biblioteca Valentiniana di Camerino. Sono andati perduti: “Il Baco da seta”, “La Geografia” in otto libri, “Imperatorum romano – germanorum series, ac rerum gestarum epitome” menzionati dal Serpetro nel Mercato delle meraviglie; “De horis et virtutibus planetarum” sulla magia, citato dall’accusa nel processo della S. Inquisizione al rev. Serpetro; e il “Discorso sulla Donna”, di cui riferisce il Loredan. L’opera enciclopedica “Il Mercato delle Meraviglie”, mi preme aggiungere, ebbe, invero, un rilevante successo. Paolo Chiarelli nel “Discorso che serve di preliminare alla Storia naturale di Sicilia”, dopo aver citato tra gli antichi siciliani, Dioscoride, Andrea medico palermitano lodato da Plinio, Apuleio Celso di Centorbi e Gerardo Nocito di Sciacca (che stampò a Napoli nel 1511 un testo di medicina), menziona il Serpetro, accostandolo per la levatura europea al dottissimo matematico C.M. Ventimiglia e al celebre astronomo G. B. Odierna: “Nel secolo XVII vantar possiamo Niccolò Serpetro di Raccuia, uomo di singolari cognizioni che stampò in Venezia nel 1653 la sua opera di storia naturale col titolo, secondo lo stile di quei tempi: Il Mercato delle meraviglie della natura overo storia naturale ove, secondo che gli si presenta l’occasione, va notando varie cose attinenti la storia naturale”…e “Il nostro cavaliere Nicolò Serpetro rapporta a questo proposito nella sua Storia naturale a pag. 159, che nelle vicinanze di Leonforte furono ritrovate alcune masse di succino (ambra), che servirono al Principe di detta terra Branciforti per farne dei vasetti assai curiosi”. Di recente i proff. G. Bentivegna, S. Burgio e G. Magnano hanno curato la pubblicazione presso l’Editore Rubbettino 2005, del volume “Filosofia e medicina in Sicilia”, del prof. Corrado Dollo, emerito studioso delle opere serpetriane, con una nuova riflessione storiografica, accostando il Mercato delle Meraviglie al De Venatione et natura animalium del teatino messinese Andrea Cirino, entrambe edite nel 1653 e caratterizzate dall’insistenza del meraviglioso “luogo naturale del diciassettesimo secolo”, soprattutto per la comune linea, definita del “sapere neutro”, perché non apertamente neoterica e neppure dichiaratamente tradizionalista. Il Dollo rileva, altresì, la nota conflittualità di allora dei più dotati ed esuberanti col potere politico locale che purtroppo costringeva costoro all’esodo, come fu per G. B. Nicolosi, G. Ballo e il medesimo N. Serpetro, e alla diaspora, nel caso di G. A. Borrelli. Quanto alla notizia dell’avvelenamento sospetto e della morte del Serpetro, a Palermo nel 1664, pare che sia stata riportata dal Mongitore soltanto e che non trovi riscontro in altri autori. Si potrebbe peraltro spiegare con il fatto che il Nostro per sottrarsi alla poliziesca vigilanza della Santa Inquisizione, si sia eclissato da Palermo senza dare più notizie di sé a persone legate a quell’ambiente. Non esiste ovviamente alcun dubbio. Poi, della sua effettiva nomina di arciprete agli atti della Curia Arcivescovile di Agrigento, e dell’effettivo servizio prestato in tale veste dal rev. Nicolò Serpetro, a Ravanusa dal 1663 al 1668. Di lui, nel presbiterio della nostra Matrice, resta tuttora il fonte battesimale col suo nome, i suoi irrefutabili titoli e con lo stemma araldico del suo ultimo illustre Patrono. Il Rev. Don Nicolò Serpetro fu nominato Arciprete a Ravanusa dal Vescovo Mons. Francesco Gisulfo, con bolla del 16-06-1663, dietro presentazione del barone della terra di Ravanusa Don Pietro Bonanno Balsamo per il diritto di Patronato, ottenuto su tale arcipretura dal padre Don Giacomo Bonanno Colonna nel 1632, per sé e per tutti i propri futuri discendenti. Rilevante personalità ecclesiastica, il nostro Serpetro aveva ricoperto l’incarico di Canonico Lateranense e conseguìto le lauree in Utroque Jure ed in Sacra Teologia. Il suo rapporto con i Bonanno era sempre stato splendido e assai amichevole. Lo documenta lo stemma di quel casato (un gatto nero passante su fondo d’oro), fatto scolpire sul piedistallo del fonte battesimale di pregiato marmo grigio-rosso, tuttora esistente nella nostra Matrice con l’iscrizione: “U.J.D.D. / NICOL. SERPET./ AEQUIT. LATERA./ CAN. HIERA./ ARCHIPR./A.D.1666”: U(troque) J(ure) D(octor) D(ominus) NICOL(aus) SERPET(rus) AEQUIT(um) LATERA(nensium) CAN(onicus) HIERA(solymitanus) ARCHIPR(esbiter) A(nno) D(omini) 1666. Che va tradotta: “Il Dottore in entrambi i diritti Don Nicolò Serpetro, Canonico Gerosolimitano dei Cavalieri Lateranensi, Arciprete, l’Anno del Signore 1666”. Altro e identico fonte battesimale marmoreo, senza alcuna iscrizione però, bensì con il medesimo stemma dei Bonanno ivi scolpito, si trova nel battistero a sinistra nella Matrice di Canicattì, anch’essa allora terra baronale dei Bonanno. L’arciprete Don Nicolò a Ravanusa durò in carica un quinquennio, dal 1663 al 1668, anno in cui morì nella nostra medesima città, per come si legge nella Bolla di nomina del 1668 dell’arciprete Natale Cammilleri che fu suo successore. In ordine al quinquennio dell’arcipretura Serpetro nella Parrocchia “S. Giacomo” di Ravanusa, il caro e fraterno amico Mons. Enzo Gallo, riporta, però date differenti: 16.6.1662-1667. Nei Riveli di Ravanusa ci sono ulteriori testimonianze di nuclei famigliari del Rev. Serpetro trasferitisi in detta terra. Prima della sua arcipretura, in tali Riveli del 1623, 1636 e 1651 non figurano terricoli con tal cognome o similare, mentre in quelli del 1682 e successivi vi risiedono i “Sarpietro” o “Sampietro”. Pur se il cognome è lievemente alterato, i nomi battesimali ripetono quelli dell’originaria famiglia del nostro arciprete: Giovanni, Francesco, Domenica e Santa. ======================================= SULLA VICENDA STORICA DI DON NICOLO’ SERPETRO ARCIPRETE A RAVANUSA DI SALVATORE ARONICA

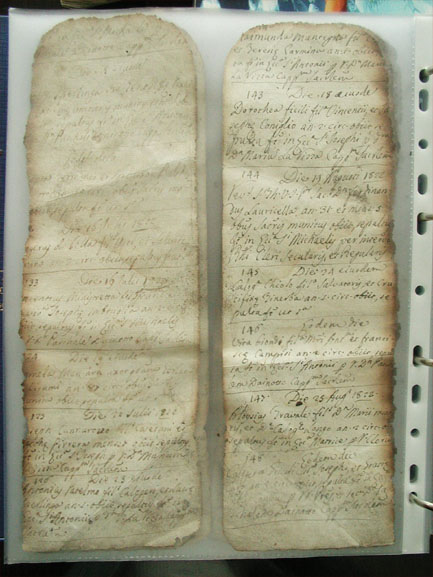

Nell’edizione riveduta de Il mercato delle Maraviglie di Serpetro (L.Pellegrini Ed., Cosenza 2011), il prof. Santi Lo Giudice dell’Univ. di Messina, alla precedente sua dotta Introduzione aggiunge un capitolo (pp. LXXV-LXXIX) sulla nuova versione della morte di Don Nicolò Serpetro, in cui rileva le testimonianze inconfutabili riferite dal prof. Salvatore Aronica negli articoli apparsi sui numeri 98, 99, 100 e 101 (maggio-agosto 2010) della rivista mensile Lu Papanzicu col titolo L’avventurosa vita del raccujese Don Nicolò Serpetro, scrittore, poeta, astrologo e arciprete di Ravanusa. Fa presente altresì, d’esserne venuto a conoscenza dopo la ristampa anastatica del detto volume (dic. 2009), cosicché in esso il Serpetro continua a figurare morto a Palermo, nel 1664, non sine veneni suspicione, per come scrive il Mongitore. Con tale lacuna la detta ristampa ha avuto anche “due visibilità ufficiali” alla grande. La prima presso l’Aula Magna dell’Univ. di Messina il 28 maggio 2010, alla presenza del Magnifico Rettore prof. F. Tomasello, e l’altra il 28 agosto dello stesso anno al Castello Branciforte di Raccuja. Nulla il chiar.mo professore ha da eccepire sulle argomentazioni di Aronica, che dopo aver “succintamente ed efficacemente” descritto i passaggi nodali della vita e delle opere di Serpetro, riferisce dell’arcipretura del suddetto a Ravanusa, dal 1663 al 1668. In quest’ultimo anno, Don Nicolò morì ivi per cause naturali ed ebbe sepoltura nella Chiesa Madre, come gli altri arcipreti dell’epoca (1). Di tale arcìpretura si hanno ineccepibili riscontri nelle Bolle vescovili, nelle iscrizioni siglate con i suoi titoli e con lo stemma dei Bonanno del Fonte battesimale dal Serpetro eretto nel 1666, ora nel coro della Matrice, e nei Riveli del suo ceppo famigliare, venuto al suo seguito e presentati a Ravanusa. Qualche perplessità, tuttavia, al predetto permane sulla mia ipotesi circa le modalità di affrancamento di Serpetro dalla condanna della S. Inquisizione a cinque anni di clausura. Tale ipotesi della messinscena di morte per avvelenamento è stata, architettata per raccordare l’incarico di arciprete con la condanna quinquennale, di cui sopra, recepita dallo scrivente e dallo stesso Lo Giudice per via di una citazione del Sabìr di Quatriglio, da parte dei raccujesi proff. Carmelo e Francesco La Mancusa, peraltro benemeriti serpetriani, a pagina 20 del loro volume La Vita, “La Fama” e “Il Simolacro della Virtù” di N. Serpetro (Brolo (ME) 2006). Dall’attenta lettura di detto Sabìr, invero, si evince che la quinquennale condanna in causa, al Serpetro non è stata mai irrogata. In Premessa, l’autore precisa che le sei ”storie esemplari” su episodi del passato realmente accaduti, sono amplificate talora fino all’allegoria e taluna è narrata con qualche arbitrio, alla maniera di Borges, essendo suo precipuo scopo ribadirne la denuncia dell’intolleranza e di tutte le inquisizioni. Mi sono premurato anche a consultare per telefono, in data 22 Ottobre 2011, l’emerito giornalista, presso la sua abitazione di Palermo. Ha riconfermato con estrema chiarezza che l’episodio di Serpetro in Sabìr è “un racconto del tutto romanzato”. Bando, dunque, alle surrettizie ipotesi. E surrettizia pare anche quella del chiar.mo prof. sui grandi benefici, lucrati dalla Curia palermitana e dalla baronia Bonanno col solido accordo del do ut des, come ai bei tempi dei vescovi-conti, nel conferire l’importante arcipretura di Ravanusa a un condannato a cinque anni della S. Inquisizione, che alla fine dei conti condannato non era. Quanto alle altre perplessità, esse appaiono fugate dalla inesistente condanna di cui sopra e dalla non clandestina arcipretura serpetriana. La bolla 16 giugno 1663 del Vescovo Gisulfo Osorio attesta la nomina di Serpetro in sede vacante per la morte dell’Arc. De Aurea e la sua elezione e presentazione regolare per diritto di patronato nella Chiesa Madre di Ravanusa del Duca di Montalbano, nel rogito del Not. Luigi Panitteri datato 23 Maggio 1663. Don Nicolò è, altresì ritenuto idoneo, dai Reverendi Esaminatori Sinodali, a ricoprire l’ufficio di arciprete in tutte le funzioni. Per obbedienza e riverenza al Vescovo e ai suoi successori nell’episcopato, gli si fa solo obbligo a devolvere ogni anno, in cattedrale, un rotolo di cera, per la Traslazione di S. Gerlando. Sulla mia ricerca storica serpetriana, che figura da tempo, non contaminata da note della condanna quinquennale dianzi detta, nel mio sito (www.salvatorearonica.com) a cura dell’esimio prof. G. Ferro, nessuna perplessità di sorta è stata mai pronunciata. La rinomata autrice di preziosi volumi su vita e opere dell’illustre raccujese, prof. Melita Leonardi dell’Univ. di Catania, ne ha intessuto addirittura le lodi. Da un suo articolo sul nostro Mago sfuggito all’Inquisizione, del 3.9.1999, in La Sicilia, stralcio un breve brano: “…Mentre, affranti, deploriamo l’amara sorte del nostro eroe e inveiamo contro l’invidia sovrana nelle corti, Internet e non il diavolo, mette il suo zampino. Il prof. S. Aronica, dirigente scolastico e valente storico, ha pubblicato in rete uno studio sugli arcipreti di Ravanusa tra il XVII e XX secolo. In questo vastissimo elenco un nome balza tra tutti. Nicolò Serpetro. Ben lungi dall’essere morto avvelenato a Palermo nella data citata, si trovava, vivo e vegeto a Ravanusa, nel pieno esercizio del suo ufficio di arciprete”. Relativamente alla morte di Serpetro, nel 1664 per veleno, di cui a mio avviso “ha scritto solo il Mongitore e manca di riscontro presso altri contemporanei”, quel “contemporanei va riferito al Mongitore e meglio al Serpetro. Nullo permane l’apporto in merito del dr. Giuseppe Algeri, dal Lo Giudice tirato in ballo, che ne scrive nella Brevissima sintesi della storia di Raccuja, nel 1981, senza citare fonte alcuna o documentazione. Sul diritto di vita e di morte sopra i “terricoli”, concordo col prof. Lo Giudice ch’esso “era prerogativa di re, imperatori e pontefici”. Tranne nei casi di cessione o vendita di tale potestà, da parte di sovrani, ad es. di Filippo III e Filippo IV di Spagna e loro Vicerè. Ne dissertano ampiamente il La Lumia e il Bianchini (2). I baroni siciliani, invero, con la concessione o acquisto del “mero e misto impero” potevano disporre a modo loro della vita e sostanze dei terricoli e condannarne i rei, fino all’ultimo supplizio. Emblema di tale potente dominio era la forca eretta all’ingresso del loro temuto maniero (3). Don Giacomo Bonanno comprò il mero e misto impero sulla “terra” di Ravanusa dalla Regia Curia, per 6.000 onze, con Atto del Not. A. La Curuna del 14 Luglio 1621 (4). Il Vescovo Mons.Traina, nel dicembre 1648, acquistò il mero e misto impero sulla città demaniale di Agrigento per 40 mila scudi e quello sulla città demaniale di Licata per 50 mila scudi, dal Vicerè Card. Trivulzio (5). E allorché Licata venne riscattata dai nobili Buglio e Cipolla, e il Tribunale del R. Patrimonio il 23 marzo 1650 ne riprese possesso, lo stesso giorno furono abbattute le forche che Mons. Traina, in segno del suo potere aveva innalzato nel piano della porta maggiore della città (6). A Ravanusa pure i Bonanno innalzarono le forche. Ne rimane il toponimo Piano delle Forche di una contrada nel pianoro di M.Saraceno sulla provinciale per Riesi. Altro toponimo di analoga contrada Le Folche trovasi a Canicattì. Vi si giustiziarono diversi briganti. Nel concludere, intendo sottolineare che anche il chiar.mo prof. Santi Lo Giudice, non si esime comunque, a chiusura del nuovo capitolo, aggiunto alla sua Introduzione nel Mercato delle Maraviglie, dal tessere un giudizio assai lusinghiero, nei miei riguardi. Nel riportarne le testuali parole, Lo ringrazio sentitamente e doverosamente per tanto: “A parte le ragioni del metaracconto, riteniamo lodevole il lavoro di Aronica per quanto riguarda la ricerca e la successiva pubblicazione dei dati riconducibili al vissuto ravanusano di Serpetro in qualità di Arciprete”. ----------------------------- (1) S. Aronica, Cripte cimiteriali nell’antica Ravanusa, La Vedetta, Gen. e Feb. 1999. Nel salone della Matrice si custodiscono le lapidi tombali degli arc. Lentini (1789) e Gallo (1794), da me scoperte nel retro d. Altare Magg., tuttora inedite. Nei Framm. Registri al n. 144 figura il Rev. S.T.U.J.Dr Sac. F. Lauricella, di anni 31 e mesi 5 (prozio dello storico omon.) morto il 19 agosto 1822 munito dei Sacramenti e sepolto nella chiesa S. Michele, per intervento del Clero Secolare e Regolare. Le ossa di Serpetro, per ragioni sanitarie, come quelle degli altri arcipreti e fedeli finirono nell’ossario comune del cimitero di Ravanusa. (2) Lodovico Bianchini, Della Storia economica di Sicilia, Lib.I. Cap. III, Napoli 1841. Isidoro La Lumia, Storie Siciliane, Vol. III, Palermo 1881-1883. (3) Luigi Vitali, Licata città demaniale, ristampa, Licata 1998, p. 6) (4) ASPA stanza I, vol.16932, c 326 r, in Atto del Not. La Valle, datato 19.07.1621. (5) L. Vitali O.c., p. 166. (6) Ibidem, p. 175, in nota n. 1.

======================================= Il mago sfuggito all’Inquisizione di Melita Leonardi Articolo e immagine tratto dal giornale “La Sicilia” di Giovedì 3 Settembre 2009